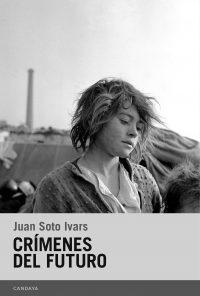

Desde que tengo uso de blogs me he preguntado hasta qué punto la realidad política y social se ha visto reflejada en la ciencia ficción española; si ha sido una cuestión relevante en sus distintas épocas y ha emergido a través del escenario, el argumento, los temas de la narración. Hasta hace una década mis impresiones eran más bien negativas, salvo las excepciones de rigor. Tras la reseña de Factbook me dio por hacer una pequeña relación de títulos escritos al calor de la crisis económica y la eclosión del 15M. A bote pronto, el efecto de un conjunto de preocupaciones sistémicas parece evidente; ya sea desde lo apocalíptico (Cenital, Un minuto antes de la oscuridad), lo distópico (Planeta Dónald, Mañana cruzaremos el Ganges, Lágrimas en la lluvia, Nos mienten), o las gamas intermedias (Kuebiko, Muerto el sol). Los títulos de este listado proyectan rasgos de nuestro presente para abordar el agotamiento de los recursos naturales y sus consecuencias, el cuestionamiento de los valores democráticos en pos de una mayor seguridad, el temor al desencadenamiento de una nueva guerra civil o la fragilidad del estado del bienestar. Crímenes del futuro se suma a esta alineación mediante tres historias ligeramente interconectadas donde se manifiestan ecos de esta España camino del primer cuarto del Siglo XXI.

Desde que tengo uso de blogs me he preguntado hasta qué punto la realidad política y social se ha visto reflejada en la ciencia ficción española; si ha sido una cuestión relevante en sus distintas épocas y ha emergido a través del escenario, el argumento, los temas de la narración. Hasta hace una década mis impresiones eran más bien negativas, salvo las excepciones de rigor. Tras la reseña de Factbook me dio por hacer una pequeña relación de títulos escritos al calor de la crisis económica y la eclosión del 15M. A bote pronto, el efecto de un conjunto de preocupaciones sistémicas parece evidente; ya sea desde lo apocalíptico (Cenital, Un minuto antes de la oscuridad), lo distópico (Planeta Dónald, Mañana cruzaremos el Ganges, Lágrimas en la lluvia, Nos mienten), o las gamas intermedias (Kuebiko, Muerto el sol). Los títulos de este listado proyectan rasgos de nuestro presente para abordar el agotamiento de los recursos naturales y sus consecuencias, el cuestionamiento de los valores democráticos en pos de una mayor seguridad, el temor al desencadenamiento de una nueva guerra civil o la fragilidad del estado del bienestar. Crímenes del futuro se suma a esta alineación mediante tres historias ligeramente interconectadas donde se manifiestan ecos de esta España camino del primer cuarto del Siglo XXI.

Juan Soto Ivars apuesta por un futuro próximo primo hermano del imaginado por Miguel Martín Echarri en Muerto el sol. El decrecimiento, gestionado desde la desregulación, ha llevado al país a convertirse en una rima de la España de finales del XIX y gran parte del XX. Al menos así la reconozco en un entorno rural gobernado por caciques que, a modo de nuevos señores feudales, mantienen bajo control a unos campesinos cuya mayor aspiración es que sus hijos abandonen las escuelas y acudan a echarles una mano a los cultivos. De este contexto emerge Julia, una niña cuyo talento anima a empujarla en sus estudios. De aprobar un examen estatal, accedería a una beca y podría acudir a la Universidad. En Madrid.

No me voy a andar con demasiados preámbulos, toca otra crítica negativa. Con lo que van tres novedades seguidas cantando bastos, algo que me inquieta un poco. Primero, porque me estoy dando cuenta de que la ficción cada vez me provoca más pereza y cansancio, lo cual es posible que esté afectando a las reseñas. Segundo, porque a este paso voy camino de convertirme en una autoparodia, el

No me voy a andar con demasiados preámbulos, toca otra crítica negativa. Con lo que van tres novedades seguidas cantando bastos, algo que me inquieta un poco. Primero, porque me estoy dando cuenta de que la ficción cada vez me provoca más pereza y cansancio, lo cual es posible que esté afectando a las reseñas. Segundo, porque a este paso voy camino de convertirme en una autoparodia, el  Confieso que resulta difícil no caer en el escepticismo cuando aparece un nuevo movimiento literario agitando las aguas del mundillo, parafraseando a Sophia Petrillo; “soy vieja, lo he visto todo. Dos veces”. La historia es muy conocida y no sólo en el ámbito literario. Veamos. Una alegre y jovial muchachada (aunque siempre hay alguno ya talludito) de aspecto estrafalario y pésimos modales irrumpe en los aburguesados salones de sus mayores poniendo de nuevo la rueda en marcha; primero desconcierto y rechazo entre las gentes de orden, luego los intentos de apropiación ( “bah, el cyberpunk lo inventé yo en un fanzine de Cuenca en el 73″), y finalmente asimilación e integración mediante la aparición ritual de los otrora despreciables freaks en las páginas de algún suplemento cultural, informales pero arreglaos, de riguroso negro, despeinados y con un aro en la nariz. El eterno ciclo de la cultura y la civilización, como echar pestes de nuestros contemporáneos o añorar una imaginaria edad de oro. El truco, creo yo, reside en disfrutar de la diversión mientras dure (si la propuesta coincide con nuestra longitud de onda, claro), y saber en qué momento bajarse antes de que la Parodia entre en escena. O metérselo todo hasta el final, que más da, siempre que seamos conscientes de lo que estamos haciendo.

Confieso que resulta difícil no caer en el escepticismo cuando aparece un nuevo movimiento literario agitando las aguas del mundillo, parafraseando a Sophia Petrillo; “soy vieja, lo he visto todo. Dos veces”. La historia es muy conocida y no sólo en el ámbito literario. Veamos. Una alegre y jovial muchachada (aunque siempre hay alguno ya talludito) de aspecto estrafalario y pésimos modales irrumpe en los aburguesados salones de sus mayores poniendo de nuevo la rueda en marcha; primero desconcierto y rechazo entre las gentes de orden, luego los intentos de apropiación ( “bah, el cyberpunk lo inventé yo en un fanzine de Cuenca en el 73″), y finalmente asimilación e integración mediante la aparición ritual de los otrora despreciables freaks en las páginas de algún suplemento cultural, informales pero arreglaos, de riguroso negro, despeinados y con un aro en la nariz. El eterno ciclo de la cultura y la civilización, como echar pestes de nuestros contemporáneos o añorar una imaginaria edad de oro. El truco, creo yo, reside en disfrutar de la diversión mientras dure (si la propuesta coincide con nuestra longitud de onda, claro), y saber en qué momento bajarse antes de que la Parodia entre en escena. O metérselo todo hasta el final, que más da, siempre que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Siempre me ha parecido curioso que autores británicos de reconocido prestigio en su país, no acaben de calar en España, o que, en algunos casos, incluso provoquen un secular rechazo. Desde el increíble caso de J. G. Ballard que

Siempre me ha parecido curioso que autores británicos de reconocido prestigio en su país, no acaben de calar en España, o que, en algunos casos, incluso provoquen un secular rechazo. Desde el increíble caso de J. G. Ballard que