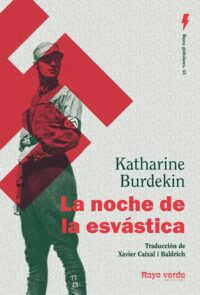

Creo recordar que la primera vez que supe de Burdekin fue en uno de esos pequeños artículos con que se cierran los números de F&SF, “Curiosities”. La sección suele hacer especial hincapié en aportaciones tempranas de mujeres al género, que fueron por cierto más numerosas de lo que se piensa en el periodo inicial de los años treinta, aunque sólo C.L. Moore tuviera continuidad. Más tarde, me llamó la atención que este libro fuera rescatado por Gollancz en su colección Masterworks, y aunque no lo compré, si me quedé con la copla y no dudé cuando supe (tarde) de su versión al castellano por parte de Rayo Verde (precedida unos meses, por cierto, de otra en catalán).

Creo recordar que la primera vez que supe de Burdekin fue en uno de esos pequeños artículos con que se cierran los números de F&SF, “Curiosities”. La sección suele hacer especial hincapié en aportaciones tempranas de mujeres al género, que fueron por cierto más numerosas de lo que se piensa en el periodo inicial de los años treinta, aunque sólo C.L. Moore tuviera continuidad. Más tarde, me llamó la atención que este libro fuera rescatado por Gollancz en su colección Masterworks, y aunque no lo compré, si me quedé con la copla y no dudé cuando supe (tarde) de su versión al castellano por parte de Rayo Verde (precedida unos meses, por cierto, de otra en catalán).

Buscando alguna documentación al respecto, he encontrado unos cuantos ditirambos que llegan a reclamar para La noche de la esvástica un lugar en la trilogía de las grandes distopías clásicas, junto a Nosotros de Zamiatin, Un mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Escrita en 1937, cuando la II Guerra Mundial era una amenaza pero no una certeza, y cuando cualquier progresista despierto/a tenía razones para temer a la Alemania nazi pese al clima de cierta tolerancia existente en buena parte de la sociedad europea, es un logro notable en unos cuantos sentidos. El que se cita más veces es su feminismo, no sólo adelantado a su tiempo sino bastante crudo, pero hay otros.

Si bien, antes que nada, vamos a ser justos para eludir exageraciones o alarmas injus-tificadas: este es un libro bastante interesante, pero es una mala novela, cosa que las otras tres clásicas no son, y ese es el resumen de lo que vendré a escribir. La noche de la esvástica interesará mucho a lectores atraídos por la temática, por la historia del género, y por algunas cosas más, pero es una narración torpona, que posiblemente no ha sido muy considerada hasta hoy porque su lectura se hace pesada, antes que por una posible marginación hacia la autora (de hecho, se publicó con el seudónimo masculino Murray Constantine, no desvelado hasta décadas después).