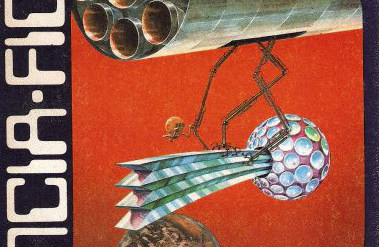

Para la ciencia ficción española, los años 50 suelen caracterizarse por la aparición de Luchadores del espacio, la colección de la Editorial Valenciana en la cual George H. White comenzó a publicar la Saga de los Aznar. Sin embargo, durante esa década también aparecieron dos novelas generalmente menos recordadas: La Bomba increíble, de Pedro Salinas, y La Nave, de Tomás Salvador. Sobre todo porque su influencia cabe calificarse de marginal. Para el Clásico o polvoriento del año pasado me leí la primera y este 2024 he hecho lo mismo con la segunda. Un suculento ejercicio de arqueología acrecentado con la edición de Reno que conseguí en su momento. Menos agradable que la última reedición por parte de Berenice en 2005 pero con ese punto retro que da la necesidad de tener cuidado para que no se te desmonte entre las manos el volumen y el papel oscurecido por el paso del tiempo; para que después me den la turra con el encanto del papel, como si la mayoría de ediciones en este soporte estuvieran pensadas para sobrevivir en el tiempo como si hubieran sido publicados por Gigamesh.

Para la ciencia ficción española, los años 50 suelen caracterizarse por la aparición de Luchadores del espacio, la colección de la Editorial Valenciana en la cual George H. White comenzó a publicar la Saga de los Aznar. Sin embargo, durante esa década también aparecieron dos novelas generalmente menos recordadas: La Bomba increíble, de Pedro Salinas, y La Nave, de Tomás Salvador. Sobre todo porque su influencia cabe calificarse de marginal. Para el Clásico o polvoriento del año pasado me leí la primera y este 2024 he hecho lo mismo con la segunda. Un suculento ejercicio de arqueología acrecentado con la edición de Reno que conseguí en su momento. Menos agradable que la última reedición por parte de Berenice en 2005 pero con ese punto retro que da la necesidad de tener cuidado para que no se te desmonte entre las manos el volumen y el papel oscurecido por el paso del tiempo; para que después me den la turra con el encanto del papel, como si la mayoría de ediciones en este soporte estuvieran pensadas para sobrevivir en el tiempo como si hubieran sido publicados por Gigamesh.

Mientras que la novela de Pedro Salinas tiene su origen en la invención de la bomba atómica y el pánico a un apocalipsis planetario, Tomás Salvador se sirve de otra idea fundamental en la ciencia ficción: la nave generacional, base de dos obras impresionantes aparecidas poco antes: Aniara, de Harry Martinson, publicada entre 1953 y 1956, y La nave estelar, de Brian Aldiss (1958). Aunque otros escritores habían cultivado antes el concepto, fue “Universo”, de Robert A. Heinlein, la historia que en 1941 marcó el devenir del concepto: por la popularidad de su autor pero, sobre todo, por cómo se acercó a la historia del viaje de cientos de años dentro de un vehículo donde la sociedad ha perdido la noción de su origen y ha involucionado a un estado pretecnológico. Una circunstancia esencial en las novelas de Aldiss y Salvador.

En su escritura, el autor de Los atracadores, El atentado y las historias de Marsuf prescinde del vuelo imaginativo de Aldiss, en aquella época en plena eclosión gracias a peripecias coloristas y vibrantes como Invernáculo, Los oscuros años luz o la propia La nave estelar. En contraposición, el escenario de La Nave resulta un entorno más gris, sin exotismos, muy apegado a la decadencia de la humanidad que se viera en La máquina del tiempo de Wells, con nuestros descendientes escindidos en dos castas en conflicto: los kros, que mantienen con dificultades la tecnología original y detentan un cierto poder, y los wit, que viven en los niveles inferiores, parte de los cuales mantienen con su trabajo el funcionamiento de la nave.

Siempre me ha resultado curiosa una opinión muy extendida sobre la figura de Michael Moorcock, me refiero a esa imagen de “Moorcock el garbancero”, un tipo capaz de escribirse en dos días una novela sobre torturados antihéroes albinos (que detestaba), para pagar las enormes deudas generadas por la revista New Worlds gracias a su pésima gestión financiera. Sin embargo, y sin negar que pudiera haberse ganado a pulso cierta reputación, la influencia de Moorcock en la ciencia ficción resulta capital; carismático y entusiasta, fue capaz de convencer y animar a diversos autores británicos (y más tarde norteamericanos) para embarcarse en la misión de demoler y transformar la ciencia ficción anglosajona que predominaba en aquella época de mediados/finales de los años cincuenta del s.XX, es decir, una serie de narraciones escritas de la forma más funcional posible, al margen de la modernidad literaria y cultural de su tiempo, en las que héroes positivistas superaban una serie de obstáculos para reafirmar la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y si no, ya lo arreglaremos gracias a la tecnología (generalización injusta quizá, aunque cuando uno es joven y se rebela contra sus mayores no suele reparar en matices). El resultado fue un movimiento literario conocido como New Wave y su órgano propagandístico, la revista New Worlds, una publicación de papel cochambroso que comenzó distribuyéndose junto a revistas porno, y que, guiada por un afán destructivo y plagado de episodios psicóticos, consumo de drogas, obligaciones familiares desatendidas, acreedores violentos, frustraciones sexuales, caradura sin límites y estrecheces financieras, fue el inicio de un largo camino que, desbrozado por autoras y autores posteriores, ha acabado por convertir a la ciencia ficción en un género lo suficientemente elástico como para albergar todo tipo de inquietudes e intereses temáticos y estéticos, completamente normalizado e integrado tanto en

Siempre me ha resultado curiosa una opinión muy extendida sobre la figura de Michael Moorcock, me refiero a esa imagen de “Moorcock el garbancero”, un tipo capaz de escribirse en dos días una novela sobre torturados antihéroes albinos (que detestaba), para pagar las enormes deudas generadas por la revista New Worlds gracias a su pésima gestión financiera. Sin embargo, y sin negar que pudiera haberse ganado a pulso cierta reputación, la influencia de Moorcock en la ciencia ficción resulta capital; carismático y entusiasta, fue capaz de convencer y animar a diversos autores británicos (y más tarde norteamericanos) para embarcarse en la misión de demoler y transformar la ciencia ficción anglosajona que predominaba en aquella época de mediados/finales de los años cincuenta del s.XX, es decir, una serie de narraciones escritas de la forma más funcional posible, al margen de la modernidad literaria y cultural de su tiempo, en las que héroes positivistas superaban una serie de obstáculos para reafirmar la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y si no, ya lo arreglaremos gracias a la tecnología (generalización injusta quizá, aunque cuando uno es joven y se rebela contra sus mayores no suele reparar en matices). El resultado fue un movimiento literario conocido como New Wave y su órgano propagandístico, la revista New Worlds, una publicación de papel cochambroso que comenzó distribuyéndose junto a revistas porno, y que, guiada por un afán destructivo y plagado de episodios psicóticos, consumo de drogas, obligaciones familiares desatendidas, acreedores violentos, frustraciones sexuales, caradura sin límites y estrecheces financieras, fue el inicio de un largo camino que, desbrozado por autoras y autores posteriores, ha acabado por convertir a la ciencia ficción en un género lo suficientemente elástico como para albergar todo tipo de inquietudes e intereses temáticos y estéticos, completamente normalizado e integrado tanto en