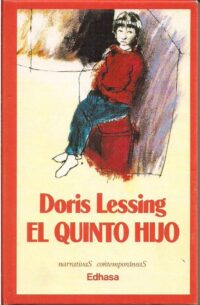

La novela que he escogido para este «Clásico o polvoriento» podría llevarnos a pensar, si nos dejamos guiar por la sinopsis, que estamos ante una historia realista con poca o ninguna concesión al género fantástico. Además está escrita por una autora cuyas obras más celebradas, y por lo que seguramente se le concedió el premio Nobel, son realistas. Su novela más conocida, El cuaderno dorado, de contenido autobiográfico, es una buena prueba de ello. Por todos estos motivos más el hecho de que se haya publicado en una colección no de género tengo la impresión de que El quinto hijo (1988) ha podido pasar desapercibida a gran parte de los aficionados a la ciencia ficción. Espero que esta reseña sirva para rescatar del polvo esta poco conocida novela y despertar la curiosidad de los aficionados al género.

La novela que he escogido para este «Clásico o polvoriento» podría llevarnos a pensar, si nos dejamos guiar por la sinopsis, que estamos ante una historia realista con poca o ninguna concesión al género fantástico. Además está escrita por una autora cuyas obras más celebradas, y por lo que seguramente se le concedió el premio Nobel, son realistas. Su novela más conocida, El cuaderno dorado, de contenido autobiográfico, es una buena prueba de ello. Por todos estos motivos más el hecho de que se haya publicado en una colección no de género tengo la impresión de que El quinto hijo (1988) ha podido pasar desapercibida a gran parte de los aficionados a la ciencia ficción. Espero que esta reseña sirva para rescatar del polvo esta poco conocida novela y despertar la curiosidad de los aficionados al género.

Desde mi punto de vista se trata claramente de una narración de ciencia ficción. Puede que Lessing parta de una idea con un mínimo de especulación científica y que el relato se ciña a la realidad como un misil a su trayectoria pero, así y todo, por la manera en que aborda la cuestión y las reflexiones que suscita en el personaje principal pienso que estamos ante un relato de ciencia ficción. En esa verosimilitud, en ese naturalismo descarnado con el que está narrado, que nos hace pensar que algo así podría suceder reside por otra parte la enorme fuerza de la novela con la que logra que el lector se sienta atañido, aún más aquellos que tienen hijos o han pensado en tenerlos alguna vez. Ese miedo a que algo pueda torcerse durante la gestación, a que el niño no sea normal es inherente al ser humano, y con eso juega Lessing también, pero no es su intención escribir una novela terrorífica aunque en algunos momentos lo que cuente pueda provocar escalofríos. Ese quinto hijo de la novela que no parece del todo humano sirve para que nos planteemos cuestiones tan de actualidad como son la otredad (horrible palabra por cierto) o la maternidad. Se trata de una ciencia ficción concisa, sobria e introspectiva que me complace especialmente y que cuenta con ejemplos notables aunque no muy abundantes como pueden ser Flores para Algernon, de Daniel Keyes o Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro.

En cualquier caso no fue ésta la primera ni la última incursión de Lessing en el género de ciencia ficción, años antes había escrito Memorias de una superviviente (1974), Shikasta(1979) y Los matrimonios entre las zonas tres, cuatro y cinco (1980), estas dos últimas no demasiado apreciadas por los aficionados al género. También escribió Instrucciones para un descenso al infierno (1971), una novela muy recomendada por David Pringle y que yo, sólo a duras penas y movido por una absurda cabezonería, logré terminar que no entender.