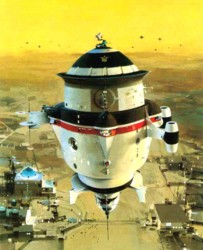

Hay libros cuya trama te atrapa: una vez que te adentras en ellos no puedes dejar de leerlos porque necesitas saber lo que va a pasar a continuación. En otros casos, su fuerza no radica en lo que te están contando, sino en cómo te lo están contado: están tan bien escritos, sus frases fluyen de tal manera y hay tanta verdad en ellas, que leerlos es simplemente un placer; el argumento acaba convirtiéndose, en esos casos, en algo prácticamente accesorio. Estación Central no pertenece a ninguna de esas dos categorías. No porque su argumento carezca completamente de interés y tampoco porque su prosa sea ramplona —todo lo contrario—, sino porque su principal atractivo, lo que verdaderamente acaba encandilando al lector, no es el qué ni tampoco el cómo, sino el dónde. El ingrediente x de la obra de Lavie Tidhar es precisamente esa Estación Central ruidosa, colorida, abarrotada y abigarrada que da título al libro y (ampliando un poco el foco) el universo entero en el que está ambientada, ese futuro lejano en el que kilométricas arañas mecánicas recorren la superficie lunar para terraformarla, robots autoconscientes fantasean con reencarnarse en máquinas más sofisticadas y los humanos viven con un pie en el mundo real y otro en el virtual: un personaje que nació sin nodo y, por tanto, sin capacidad para conectarse a la red, es descrito como un minusválido.

Concebida no como una novela al uso, sino como un fix-up o compendio de relatos interrelacionados (la obra es “un homenaje a una antigua era de la ciencia ficción en la cual muchas novelas eran publicadas inicialmente en revistas, en forma de relatos más o menos autónomos, antes de ser recopilados en un libro”, en palabras del propio Tidhar), Estación Central describe un futuro abigarrado, desordenado y ruidoso, como es frecuente dentro del ciberpunk, pero menos oscuro y pesimista de lo que es habitual en el subgénero.