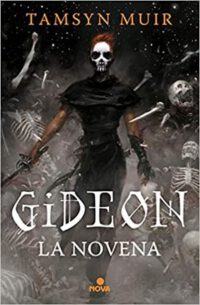

En ese carrusel de expresiones manidas en el que demasiadas veces se convierte una reseña, “la primera novela” se mantiene como uno de los valores más seguros a la hora de establecer cualquier consideración cuando existe la oportunidad de utilizarla. Esa fuerza, ese vigor, esa transgresión que empujan al autor nuevo en el formato, ávido por culminar un caso práctico de que una fantasía innovadora es posible, con gotas de hibridación con la corriente X o el género Z mientras se incorpora lo aprendido del mundillo Y. En el caso concreto de Gideon la Novena ponen más carne en el asador de participar del estereotipo su aparición en los diferentes premios (finalista del Hugo, el Nebula y el Mundial de Fantasía), el texto de la cubierta trasera

En ese carrusel de expresiones manidas en el que demasiadas veces se convierte una reseña, “la primera novela” se mantiene como uno de los valores más seguros a la hora de establecer cualquier consideración cuando existe la oportunidad de utilizarla. Esa fuerza, ese vigor, esa transgresión que empujan al autor nuevo en el formato, ávido por culminar un caso práctico de que una fantasía innovadora es posible, con gotas de hibridación con la corriente X o el género Z mientras se incorpora lo aprendido del mundillo Y. En el caso concreto de Gideon la Novena ponen más carne en el asador de participar del estereotipo su aparición en los diferentes premios (finalista del Hugo, el Nebula y el Mundial de Fantasía), el texto de la cubierta trasera

El Emperador necesita nigromantes. La nigromante de la Novena necesita una espadachina. Gideon tiene una espada, unas revistas guarras y ninguna paciencia para tonterías con los muertos vivientes.

, los blurbs de rigor

«No habrás leído nada parecido.»

Forbes«¡Nigromantes lesbianas exploran un palacio gótico encantado en el espacio!»

Charles Stross

y una serie de problemas narrativos acuciantes. Al final me va a resultar imposible escapar de esta marca.

Gideon la Novena abre la trilogía de La tumba sellada, la serie de libros que han dado a conocer a Tamsyn Nuir. A tenor de sus títulos, cada una tendrá una protagonista distinta vinculada con La Novena Casa, una de las facciones que, repartidas por los planetas de un extraño sistema, sirven al Rey Imperecedero. En el diezmilésimo año de su reinado este emperador inmortal ha convocado a los herederos de las ocho casas (la Primera es la suya) a una prueba en la Morada Canáan; una mansión de dimensiones colosales que dejaría como una humilde choza a un palacio real del barroco. Todos ellos, nigromantes avezados en diferentes artes, acuden en compañía de sus caballeros, sus mejores vasallos especializados no sólo en el manejo de armas blancas sino en entregarse en cuerpo y alma si así les es requerido. Ante ellos se abre una ordalía para determinar quiénes serán los lictores del Emperador. Todas las casas parecen mejor preparadas que la Novena. Su caballero, Ortus, ha desertado y su lugar ha sido ocupado por Gideon, una paria repudiada por su casa y con problemas para aceptar cualquier jerarquía: está enfrentada a muerte con Harrow, la nigromante a la que debiera servir. Pero sin este tipo de retos insuperables el space opera sería mucho más aburrido, ¿no?

Corría el año 2004 de nuestro Señor cuando Susanna Clarke irrumpió en el género fantástico como un Leviatán en una cacharrería con su extenso novelón

Corría el año 2004 de nuestro Señor cuando Susanna Clarke irrumpió en el género fantástico como un Leviatán en una cacharrería con su extenso novelón