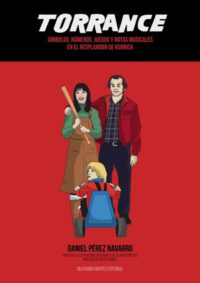

Quien haya leído C durante algún tiempo seguramente recordará a Daniel Pérez Navarro. Entre 2015 y 2018 tuvimos la suerte de compartir su capacidad de análisis y de discurso alrededor de varias obras de actualidad siempre abiertas a interpretaciones y, por tanto, origen de controversia en las redes sociales. Sin embargo, en sus textos sobre Blade Runner 2049 o Aniquilación se alejaba de lo crematístico, estimaba valores que acostumbran a quedar en los márgenes de la conversación e invitaba a recalibrar la mirada. Así horadaba ese sustrato por debajo de la superficie, ese flanco apenas tocado en otros artículos. Por ese motivo cogí con especiales ganas Torrance. Si no me falla la Tercera Fundación, su primer libro de no ficción, escrito alrededor de El resplandor; una obra inagotable que continúa generando atención cuatro décadas después de su estreno.

Quien haya leído C durante algún tiempo seguramente recordará a Daniel Pérez Navarro. Entre 2015 y 2018 tuvimos la suerte de compartir su capacidad de análisis y de discurso alrededor de varias obras de actualidad siempre abiertas a interpretaciones y, por tanto, origen de controversia en las redes sociales. Sin embargo, en sus textos sobre Blade Runner 2049 o Aniquilación se alejaba de lo crematístico, estimaba valores que acostumbran a quedar en los márgenes de la conversación e invitaba a recalibrar la mirada. Así horadaba ese sustrato por debajo de la superficie, ese flanco apenas tocado en otros artículos. Por ese motivo cogí con especiales ganas Torrance. Si no me falla la Tercera Fundación, su primer libro de no ficción, escrito alrededor de El resplandor; una obra inagotable que continúa generando atención cuatro décadas después de su estreno.

En Torrance Pérez Navarro aborda aspectos de escritura, diseño y composición de la película en breves desarrollos que apuntan multitud interpretaciones. Abarca sus grandes clásicos, rollo la posición de la cámara, la disposición de elementos en el escenario o las diferencias entre la visión de Kubrick frente a la de King, sus vínculos con las dos grandes novelas de casas encantadas (Otra vuelta de tuerca y La maldición de Hill House), el uso de los espejos y su relación con los personajes, la conexión con los cuentos de hadas, sus nexos con Eyes Wide Shut y otras obras de otros directores… Algunos de estos elementos van y vienen en diferentes capítulos y tejen hebras que atan Torrance más allá de la propia película, pero ningún elemento resulta tan aglomerante como la presencia de una serie de números, por sí solos o en secuencias. El 12, el 21, el 42, los productos de 2×1, 3×7… se convierten en una base rítmica sobre la cual Pérez Navarro levanta las armonías y construye los temas.

En mi inconsciencia, cuando llevo cerca de una decena de libros de un autor pienso que lo tengo leído. ¡Miles de obras por delante de otros tantos escritores y un tiempo tan escaso! Sin embargo, cuando la carrera es particularmente prolífica como la de Stephen King, la exageración se hace todavía más evidente cuando confrontas su bibliografía con los títulos de los que has dado cuenta. Este era uno de los motivos detrás de mi interés en leer este verano Apocalipsis, la mejor época del año para afrontar tochacos de más de mil páginas. Quizás habría sido más inteligente leer otros dos o tres libros de King, acompañados de dos o tres de otros escritores, pero me habían hablado tan bien de él, y lo tenía tan metido en la nostalgia desde que me lo recomendara un compañero en 3º de BUP, que no podía faltar a la cita. Con 30 años de retraso… y manipulando al resto de contertulios de la

En mi inconsciencia, cuando llevo cerca de una decena de libros de un autor pienso que lo tengo leído. ¡Miles de obras por delante de otros tantos escritores y un tiempo tan escaso! Sin embargo, cuando la carrera es particularmente prolífica como la de Stephen King, la exageración se hace todavía más evidente cuando confrontas su bibliografía con los títulos de los que has dado cuenta. Este era uno de los motivos detrás de mi interés en leer este verano Apocalipsis, la mejor época del año para afrontar tochacos de más de mil páginas. Quizás habría sido más inteligente leer otros dos o tres libros de King, acompañados de dos o tres de otros escritores, pero me habían hablado tan bien de él, y lo tenía tan metido en la nostalgia desde que me lo recomendara un compañero en 3º de BUP, que no podía faltar a la cita. Con 30 años de retraso… y manipulando al resto de contertulios de la