Nota (21/12/2025): Este texto se escribió a principios de 2023 cuando la editora de la colección Runas, Belén Urrutia, prometió que el siguiente volumen saldría primero en 2024 y, más tarde, en 2025. Sin embargo, en una rueda de presentaciones en la librería Gigamesh en noviembre de 2025, el nuevo responsable del sello después de la jubilación de Urrutia, Alexandre López, anunció de tapadillo, y sin mucha intención de comunicarlo, que el segundo volumen de los cuentos completos de Ballard no iba a salir en su editorial (estando traducido y corregido). Ver el siguiente vídeo a partir de 54 minutos y 52 segundos. Avisados quedan de la trapacería pergueñada por esta editorial.

Alguna vez he escrito sobre mi frustración de no ver una colección espejo de Valdemar Gótica con un catálogo de ciencia ficción o, al menos, arraigar en varias editoriales una semilínea de clásicos más allá de los autores y los títulos de siempre. Varios motivos son difíciles de soslayar, caso de la necesidad de satisfacer los derechos de autor por su publicación cuando la muerte de muchos de los escritores de referencia se ha producido en tiempos relativamente recientes. Otros son menos entendibles, caso de la loa reiterada de los aficionados cuando se recupera una vez más un libro reeditado media docena de veces y el escaso eco cuando sucede con uno que apenas se había publicado previamente en una o, con suerte, dos ocasiones. Así, mientras que en el caso del terror se puede caminar por un canon más o menos asentado y disponible, en la ciencia ficción percibo dos realidades separadas: la de unas editoriales para las cuales la categoría de clásico se gana con la etiqueta de reimpresión y la de los aficionados que todavía buscan más allá del horizonte de la última década y mantienen el recuerdo de una ciencia ficción a la que apenas se puede acceder a través de librerías de ocasión o ePubs conseguido de aquella manera.

Alguna vez he escrito sobre mi frustración de no ver una colección espejo de Valdemar Gótica con un catálogo de ciencia ficción o, al menos, arraigar en varias editoriales una semilínea de clásicos más allá de los autores y los títulos de siempre. Varios motivos son difíciles de soslayar, caso de la necesidad de satisfacer los derechos de autor por su publicación cuando la muerte de muchos de los escritores de referencia se ha producido en tiempos relativamente recientes. Otros son menos entendibles, caso de la loa reiterada de los aficionados cuando se recupera una vez más un libro reeditado media docena de veces y el escaso eco cuando sucede con uno que apenas se había publicado previamente en una o, con suerte, dos ocasiones. Así, mientras que en el caso del terror se puede caminar por un canon más o menos asentado y disponible, en la ciencia ficción percibo dos realidades separadas: la de unas editoriales para las cuales la categoría de clásico se gana con la etiqueta de reimpresión y la de los aficionados que todavía buscan más allá del horizonte de la última década y mantienen el recuerdo de una ciencia ficción a la que apenas se puede acceder a través de librerías de ocasión o ePubs conseguido de aquella manera.

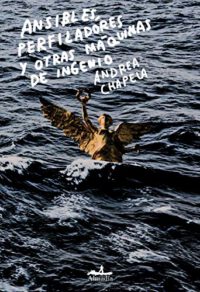

Alianza Editorial y su colección Runas han retomado la publicación de las obras de J. G. Ballard con nuevas traducciones después del colapso de la colección de RBA. Primero con Rascacielos (2018) y ahora con la publicación de este primer volumen con sus relatos completos, al que debería seguir el segundo y último volumen a comienzos de 2024. Estos relatos habían tenido dos publicaciones en España. Minotauro había editado la práctica totalidad en diferentes volúmenes entre los cuales se hace complicado navegar: primero las ediciones británicas y posteriormente las de EE.UU., en libros con títulos diferentes, con contenidos que requieren consultar la Tercera Fundación para trazar intersecciones. Todos ellos están bastante cotizados en el mercado de segunda mano.

Estos libros plantean otro problema al que, desde los umbrales de exigencia construidos con el progreso del mundo editorial, conviene tener en consideración. El estándar de traducción de Minotauro fue durante décadas el objetivo a alcanzar por el resto de ediciones de cf en español. Sin embargo, esto no es óbice para darse cuenta de lo que suponía cada uno de estos libros a medida que fueron reeditados. En sus créditos suele aparecer un equipo de traductores que, desde diferentes momentos y maneras de concebir su labor, convierten cada una de estas ediciones en una coral. Para que se hagan una idea, mi ejemplar de Playa terminal, de julio de 1987, está traducida por cinco personas: Francisco Abelenda (Francisco Porrúa), Alberto Vanasco, Aurora Bernárdez, Marcial Souto y Carlos Gardini. Los primeros vienen de revistas argentinas de los años 60 (Minotauro); la mayoría, de las ediciones de estos cuentos en varios libros de la década de los 70 (Entre 1972 y 1978).