Como (ex) periodista, odio especialmente a los (ex) colegas que funcionan como Robert Kaplan. Este reportero estadounidense que escribe de forma refinada y sobre temas muy interesantes, tiene el defecto de saber antes de salir lo que se va a encontrar en sus viajes. Mientras Kapuściński decía aquello de que él iba y lo contaba, Kaplan en demasiadas ocasiones va y encuentra exactamente lo mismo que sus ideas previas de estadounidense pseudoizquierdosillo, bienintencionado pero prejuicioso, muy maniqueo, ya daba por seguro antes de partir.

He comentado alguna vez que me molestan ciertos comentarios que flotan en el ambiente sobre machismo en el fandom del pasado, porque si bien sé de sobra que siempre hay indeseables en cualquier ámbito, mi impresión es que el nuestro era un ambiente relativamente progresista en términos globales para lo que era la sociedad en su conjunto, y cuando se producían esos problemas era con un carácter puntual. Sin embargo, esa era mi impresión como varón y como señoro. ¿Podría estar equivocado? La única opción, si quería realmente tratar de forma justa el tema, era emprender viaje a esa era distante, los ochenta y noventa, pero como Kapuściński, no como Kaplan.

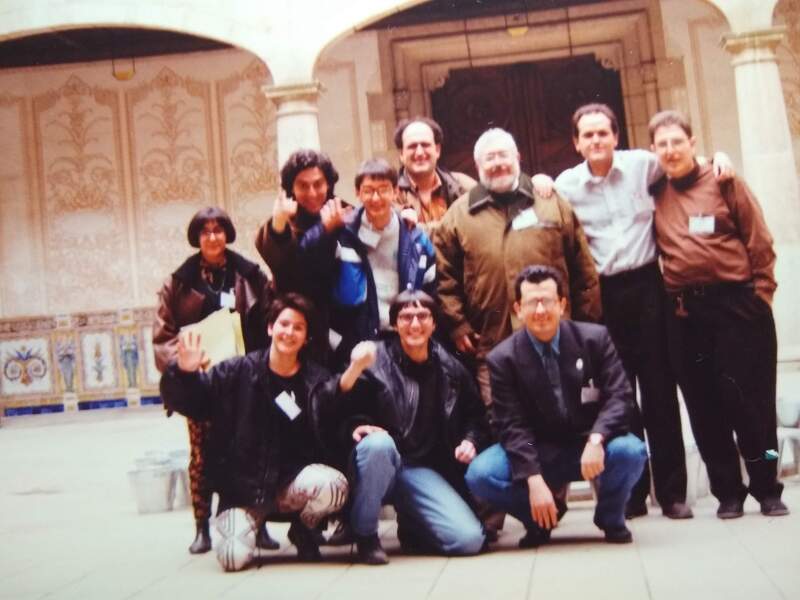

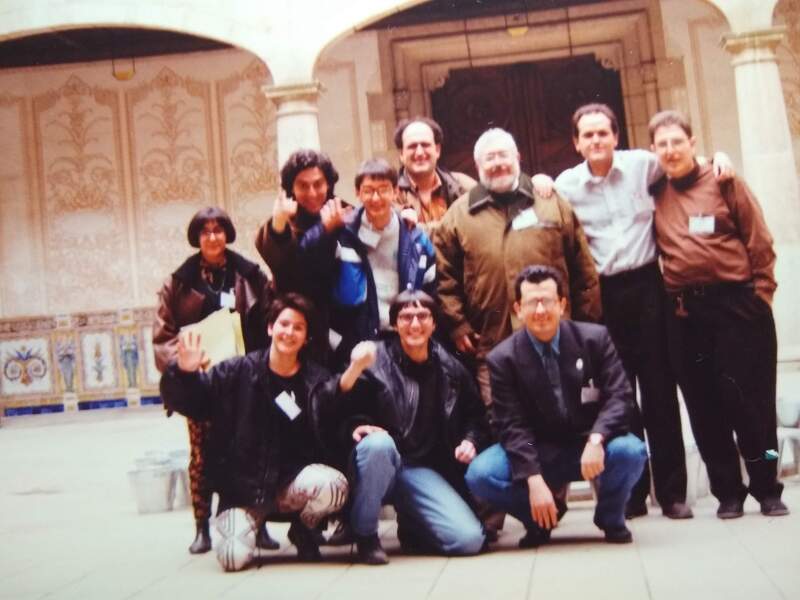

He decidido preguntar a unas cuantas mujeres de las que sí estaban allí, al pie del cañón, hace 25 o más años, cuando no sólo eran minoría, sino casi rareza. Entiendo que lo más correcto es que mi papel sea simplemente el de vehículo. No quiero cerrar con unas conclusiones ni nada que pudiera ser interpretado como condescendiente, no sólo por una cuestión de imagen. Admiro de veras como personas y en algunos casos también como creadoras a estas mujeres, viejas camaradas, que han tenido la amabilidad de responderme y se explican por sí mismas. Si alguien quiere encontrar algún sesgo en la elección de las entrevistadas, es fácil determinarlo: son las que conozco personalmente y que estaban allí. Había algunas más, pero mi impresión es que no fueron tan constantes, llegaron ya a comienzo de los 2000 (me vienen a la cabeza Gabriela Campbell, Felicidad Martínez, Lola Robles o Concepción Corrales, que es la única con la que he tenido trato en persona) o ya no están con nosotros (un recuerdo entrañable, una vez más, para Pilar y Gala, dos personas maravillosas).

Sólo decir que les remití el mismo cuestionario y que les dije que contestaran como desearan (de manera común, pregunta por pregunta) y que yo reproduciría su respuesta íntegra. Estas eran las cuestiones:

- ¿Cómo explicarías hoy que hubiera tan pocas mujeres en el fandom hace treinta años?

- ¿Cómo te sentías tú personalmente en ese ambiente?

- ¿Sufriste o presenciaste comportamientos machistas en el fandom? ¿De qué relevancia?

- ¿Te pesaba a la hora de participar en actos o acudir a congresos la posibilidad de vivir ese tipo de problemas?

- ¿Sabes de otras mujeres que no participaran más activamente por incidentes de este tipo?

- ¿Tuviste dificultades adicionales para publicar o en cualquier otro sentido en tu condición de mujer?

- Por supuesto, puedes añadir cualquier otra cosa al respecto que desees.

Y estas son las respuestas, ordenadas por apellido de las participantes para evitar suspicacias: Pilar Barba, Elia Barceló, Florence Behm, Marisa Cuesta, Adolfina García, Cristina Macía, Susana Vallejo y Cristina Xifra.

Sigue leyendo →