En ese parque temático en que se ha convertido el horror lovecraftiano, Territorio Lovecraft ampliaba la superficie del lugar con una serie de “atracciones” orientadas a poner de manifiesto el racismo en los EE.UU. y detrás de sus mitos fundacionales. Concebido como un falso fix-up, el libro de Matt Ruff ponía en su centro a personajes afroamericanos y los horrores a los que se enfrentaban (y todavía se enfrentan) para zambullirlos en las narraciones de Weird Tales, sus temas, sus caracterizaciones, convenientemente reinterpretados. Inevitablemente, al apostar por esta inspiración plantaba en la habituación un elefante problemático: gran parte de su propia cultura, más allá de sus sacrificios y adaptaciones para sobrevivir en la América de Jim Crow, quedaban fuera de la representación. Ring Shout viene a enmendar esto.

En ese parque temático en que se ha convertido el horror lovecraftiano, Territorio Lovecraft ampliaba la superficie del lugar con una serie de “atracciones” orientadas a poner de manifiesto el racismo en los EE.UU. y detrás de sus mitos fundacionales. Concebido como un falso fix-up, el libro de Matt Ruff ponía en su centro a personajes afroamericanos y los horrores a los que se enfrentaban (y todavía se enfrentan) para zambullirlos en las narraciones de Weird Tales, sus temas, sus caracterizaciones, convenientemente reinterpretados. Inevitablemente, al apostar por esta inspiración plantaba en la habituación un elefante problemático: gran parte de su propia cultura, más allá de sus sacrificios y adaptaciones para sobrevivir en la América de Jim Crow, quedaban fuera de la representación. Ring Shout viene a enmendar esto.

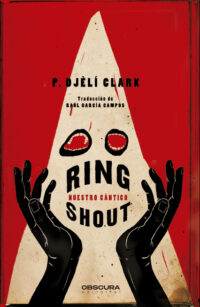

P. Djèlí Clark cuenta la historia de un trío de mujeres dedicadas a cazar miembros del KKK en los primeros años de la ley seca. La narradora, Maryse, puede ver a los Ku Kluxes bajo su verdadera forma: unas criaturas provenientes de otra dimensión que han colonizado a miembros del Klan y se alimentan de su odio y su violencia. Su presencia en este mundo se materializó en un ritual cerca de Stone Mountain, Georgia, a mediados de la década anterior y sus filas crecieron aupadas por el éxito de El nacimiento de una nación. La película de D. W. Griffith, con su intensa poética, su sesgo supremacista blanco y, aquí, un poco de ayuda mágica, sedujo a muchos de sus espectadores. Armada con su espada y acompañada de dos camaradas, Maryse recorre el estado de Georgia en busca de miembros del Klan para eliminarlos antes de que linchen a otros afroamericanos.