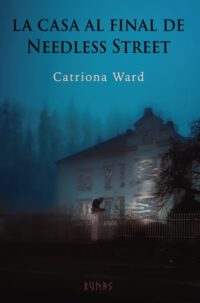

Ya sea porque enmascaran los sucesos de forma deliberada o se sirven de una visión tan subjetiva que atempera cualquier atisbo de realidad consensuada, los narradores no fiables son un campo abonado a la incertidumbre y la sorpresa. También, dependiendo del horizonte de expectativas del lector y los artificios del narrador, tienen mucho de campo de minas. Un incesante tirar la soga entre lo que se calla y lo que se cuenta mientras se desarrolla una trama para mantener las expectativas en todo lo alto. Se podría abrir un debate alrededor de las trampas escondidas por el escritor en ese despliegue de medias verdades, acopladas a los inevitables giros y retruécanos de la trama. Ese striptease durante el cual lo que parecía B y después se asemeja a P, pasa por un prisma para revelarse como R y, tras la última metamorfosis, terminar en A. Una cadena que posiblemente salte el tiburón y después el megalodón. Un poco así me ha dejado esta novela de Catriona Ward.

Ya sea porque enmascaran los sucesos de forma deliberada o se sirven de una visión tan subjetiva que atempera cualquier atisbo de realidad consensuada, los narradores no fiables son un campo abonado a la incertidumbre y la sorpresa. También, dependiendo del horizonte de expectativas del lector y los artificios del narrador, tienen mucho de campo de minas. Un incesante tirar la soga entre lo que se calla y lo que se cuenta mientras se desarrolla una trama para mantener las expectativas en todo lo alto. Se podría abrir un debate alrededor de las trampas escondidas por el escritor en ese despliegue de medias verdades, acopladas a los inevitables giros y retruécanos de la trama. Ese striptease durante el cual lo que parecía B y después se asemeja a P, pasa por un prisma para revelarse como R y, tras la última metamorfosis, terminar en A. Una cadena que posiblemente salte el tiburón y después el megalodón. Un poco así me ha dejado esta novela de Catriona Ward.

Inédita hasta ahora en España, en La casa al final de Needless Street Ward aborda un tour de force de manual sostenido sobre la confluencia de varios narradores no fiables. El más relevante por espacio es Ted, un hombre con alguna enfermedad mental que se caracteriza a través de una serie de comportamientos y pensamientos extravagantes reflejados a través de su testimonio en primera persona. Ya en las primeras páginas, con el uso de ciertos tiempos verbales y sus recuerdos, son evidentes sus problemas para situar sucesos cronológicamente. Una condición agravada por una serie de lapsos durante los cuales no recuerda lo sucedido. A medida que se asienta el otro narrador principal, su gata, sus problemas de percepción se hacen cada vez más evidentes en consonancia con los propios del animal. Ambos testimonios se contraponen a un narrador equisciente que se alterna con ellos. Sigue a una joven que llega hasta este pueblo de la costa oeste de EE.UU. e indaga la desaparición de su hermana pequeña hace una década, según cree a manos de Ted.