El peso de Karel Čapek en la historia de la ciencia ficción es incuestionable. Cualquier recuerdo de sus raíces debe pasar al menos por R.U.R. y La guerra de las salamandras. Y no por el argumento habitual de su clarividencia respecto a lo que estaba por venir; cómo en sus obras tanto se anticipaban la maldad del nazismo, la destrucción de Europa (y parte del mundo) en la Segunda Guerra Mundial, los peligros de un desarrollo científico-tecnológico sin una ética acompasada… Señalar esos motivos perpetúa la engañifa de valorar la ciencia ficción por su capacidad para anticipar el futuro, un ladrillo más en el muro que separa la ciencia ficción del resto de la literatura. Lo valioso en la obra de Čapek está en su clarividencia para, a partir de lo que ya estaba ocurriendo, convertirlo en eterno gracias al lenguaje de la ciencia ficción. Esa recreación mediante la cual pasó de lo “particular” de aquel momento a lo atemporal. Esta elaboración quedaba más escondida en sus novelas. Su extensión, el mayor peso de las descripciones, el caudal de palabras permitían trabarla mejor que en su teatro donde, por economía de tiempo y de medios, urgía ir al grano. Algo muy evidente en este La peste blanca. Como ventaja, resulta muy fácil dejarse llevar por la simplicidad de esta tragedia en tres actos, con personajes claramente vehiculares centrados en caracterizar cuestiones centrales en la Europa de 1937. Sobre todo la síntesis entre nacionalismo y populismo.

El peso de Karel Čapek en la historia de la ciencia ficción es incuestionable. Cualquier recuerdo de sus raíces debe pasar al menos por R.U.R. y La guerra de las salamandras. Y no por el argumento habitual de su clarividencia respecto a lo que estaba por venir; cómo en sus obras tanto se anticipaban la maldad del nazismo, la destrucción de Europa (y parte del mundo) en la Segunda Guerra Mundial, los peligros de un desarrollo científico-tecnológico sin una ética acompasada… Señalar esos motivos perpetúa la engañifa de valorar la ciencia ficción por su capacidad para anticipar el futuro, un ladrillo más en el muro que separa la ciencia ficción del resto de la literatura. Lo valioso en la obra de Čapek está en su clarividencia para, a partir de lo que ya estaba ocurriendo, convertirlo en eterno gracias al lenguaje de la ciencia ficción. Esa recreación mediante la cual pasó de lo “particular” de aquel momento a lo atemporal. Esta elaboración quedaba más escondida en sus novelas. Su extensión, el mayor peso de las descripciones, el caudal de palabras permitían trabarla mejor que en su teatro donde, por economía de tiempo y de medios, urgía ir al grano. Algo muy evidente en este La peste blanca. Como ventaja, resulta muy fácil dejarse llevar por la simplicidad de esta tragedia en tres actos, con personajes claramente vehiculares centrados en caracterizar cuestiones centrales en la Europa de 1937. Sobre todo la síntesis entre nacionalismo y populismo.

Archivo del Autor: Ignacio Illarregui Gárate

Future Noir. The Making of Blade Runner, de Paul M. Sammon

No recuerdo a qué tuitero le leí la primera referencia a Future Noir. Debió ser poco después del primer trailer de Blade Runner 2049, el festín visual con el que Denis Villenueve dividió a crítica y público en otoño de 2017, en una recepción prima hermana de la que tuvo la película original en 1982. El libro fue traducido allá en 2005 a partir de su primera edición y me da un poco de pena que volara por debajo de mi radar; no hay tema discutido una y mil veces sobre Blade Runner ausente de sus páginas, desde todas las personas que se interesaron por adaptar ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (¡Martin Scorsese!) a la razón de las diferentes versiones de su montaje, pasando por los grandes clásicos: ¿Es Deckard un replicante? ¿Quién escribió el soliloquio de Roy Batty? ¿Se comportó Harrison Ford como un mamón con Sean Young? ¿Qué hay detrás de las incongruencias del guión?

No recuerdo a qué tuitero le leí la primera referencia a Future Noir. Debió ser poco después del primer trailer de Blade Runner 2049, el festín visual con el que Denis Villenueve dividió a crítica y público en otoño de 2017, en una recepción prima hermana de la que tuvo la película original en 1982. El libro fue traducido allá en 2005 a partir de su primera edición y me da un poco de pena que volara por debajo de mi radar; no hay tema discutido una y mil veces sobre Blade Runner ausente de sus páginas, desde todas las personas que se interesaron por adaptar ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (¡Martin Scorsese!) a la razón de las diferentes versiones de su montaje, pasando por los grandes clásicos: ¿Es Deckard un replicante? ¿Quién escribió el soliloquio de Roy Batty? ¿Se comportó Harrison Ford como un mamón con Sean Young? ¿Qué hay detrás de las incongruencias del guión?

Periodista en Hollywood, Sammon estuvo involucrado en la cobertura de Blade Runner desde el inicio de la producción y cuenta con abundante documentación, desde ángulos en ocasiones sorprendentes caso del seguimiento del guión o del rodaje por Philip K. Dick antes de su prematura muerte, meses antes del estreno de la película. Ese marcaje, lejos de concluir tras el estreno, se ha extendido posteriormente, por ejemplo en el regreso a varios cines de EE.UU. de otro montaje a comienzos de los 90 o las reediciones del propio Future Noir, con nuevas entrevistas de seguimiento incluso a participantes con los que no había podido conversar. Este trabajo, acumulado y sistematizado, ha conducido a una tercera edición, la que actualmente se puede conseguir en inglés.

Tierra fresca de su tumba, de Giovanna Rivero

El desarraigo, la alienación y la culpa son la materia prima de las ficciones de Tierra fresca de su tumba. Media docena de cuentos que, en mayor o menor medida, Giovanna Rivero sustenta en una atmósfera asfixiante. Para sus protagonistas y para un lector obligado a ser paciente a la hora de resolver las causas de esa asfixia. Algunos motivos son evidentes, caso de los abusos padecidos en el pasado por la protagonista del primer relato; otros lo son menos como cuando nos encontramos ante descendientes de emigrantes en un país en el que muchas veces han nacido pero que continúa sin ser el suyo por una serie de marcas que les alejan de su integración. Se hace necesario esperar hasta la retirada del último velo, ese final que se enrosca sobre lo leído, conduce al entendimiento y desemboca en unas consecuencias que pueden experimentarse como una condena o como una liberación.

El desarraigo, la alienación y la culpa son la materia prima de las ficciones de Tierra fresca de su tumba. Media docena de cuentos que, en mayor o menor medida, Giovanna Rivero sustenta en una atmósfera asfixiante. Para sus protagonistas y para un lector obligado a ser paciente a la hora de resolver las causas de esa asfixia. Algunos motivos son evidentes, caso de los abusos padecidos en el pasado por la protagonista del primer relato; otros lo son menos como cuando nos encontramos ante descendientes de emigrantes en un país en el que muchas veces han nacido pero que continúa sin ser el suyo por una serie de marcas que les alejan de su integración. Se hace necesario esperar hasta la retirada del último velo, ese final que se enrosca sobre lo leído, conduce al entendimiento y desemboca en unas consecuencias que pueden experimentarse como una condena o como una liberación.

La máxima expresión de este leitmotiv sería “Cuando llueve parece humano”. Su protagonista, Keiko, es hija de emigrantes japoneses llegados a Sudamérica en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sobrevive en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, gracias al alquiler de una habitación y a través del origami; a ella recurre la administración local para enviar una señal de aprecio a Fukushima después del maremoto de 2011 y conduce un taller en una cárcel de mujeres. Este arte la conecta con su comunidad y ejerce de nexo con sus raíces, las de sus padres y las de su difunto marido; una figura fantasmagórica cuyo pasado, silenciado, emerge paulatinamente hasta, en un crescendo final, desencadenar un recuerdo traumático. Rivero entremezcla el “ahora” con los recuerdos de lo vivido en un continuo que liga las tensiones latentes en Keiko. Esta memoria relegada, cuando no suprimida, también se manifiesta en unas secuencias incrustadas en la narración principal, con la que establecen un diálogo. Un recurso compartido en otros cuentos que en “Cuando llueve parece humano” se enriquece con el uso de un recurso fantástico (a la postre, el único del libro). Rivero saca todo el partido a la figura del espectro con una variada representación simbólica de fantasmas (clásicos, psicológicos) que convergen en el desenlace. Más que como revelación, el cúmulo de hechos, primero sugeridos y después confirmados, se siente como una catarsis sobrecogedora.

Bioshock y el alma de Estados Unidos, de Alberto Venegas

En ocasiones el trabajo editorial te impide disfrutar de un libro aun cuando su contenido tuviera mimbres para agradarte. Lo más habitual es que esta insatisfacción emerja de la ausencia de corrección ortotipográfica o de una traducción. Es más infrecuente encontrar menciones a la labor del editor sobre el borrador. Analizar el texto, valorar los puntos fuertes y débiles, observar si la estructura funciona, orientar la reescritura o la corrección… En resumen, ir más allá de la maqueta o el tamaño de la letra. Cuando ese trabajo está hecho, o ha sido innecesario, queda invisibilizado. Cuando falta, su evidencia clama desde prácticamente toda la extensión del libro. Tal es el caso de este Bioshock y el alma de los Estados Unidos.

En ocasiones el trabajo editorial te impide disfrutar de un libro aun cuando su contenido tuviera mimbres para agradarte. Lo más habitual es que esta insatisfacción emerja de la ausencia de corrección ortotipográfica o de una traducción. Es más infrecuente encontrar menciones a la labor del editor sobre el borrador. Analizar el texto, valorar los puntos fuertes y débiles, observar si la estructura funciona, orientar la reescritura o la corrección… En resumen, ir más allá de la maqueta o el tamaño de la letra. Cuando ese trabajo está hecho, o ha sido innecesario, queda invisibilizado. Cuando falta, su evidencia clama desde prácticamente toda la extensión del libro. Tal es el caso de este Bioshock y el alma de los Estados Unidos.

Me atrae el universo Bioshock, una serie de tres juegos aparecidos entre 2008 y 2013. Sobre todo el primero. Recuerdo con agrado sus mecánicas de acción en primera persona con gotas de rol y combate táctico; cómo te empuja a adaptar tu estilo, las armas y habilidades a los enemigos que te encuentras. También cómo te ofrece la posibilidad de descubrir la historia del mundo aledaña a la de tu personaje; un relato que puede ser mucho más de lo que te lleva desde el comienzo al final. Las ciudades de Rapture y Columbia, los lugares narrativos donde tienen lugar, codifican una serie de características que las conectan con una visión del mundo esencial para entender los EE.UU. de las últimas décadas. Y, con pequeñas traslaciones, otras partes del mundo.

Klara y el Sol, de Kazuo Ishiguro

En una entrevista a raíz de El gigante enterrado, Kazuo Ishiguro reconocía su tendencia a escribir el mismo libro una y otra vez. Apenas he leído la mitad de sus novelas pero encuentro entre ellas tantas conexiones que me cuesta no darle la razón. De hecho su obra más reciente, Klara y el Sol, abunda en una mirada y una serie de temas inevitablemente ligados no ya a Nunca me abandones. Es fácil encontrar concomitancias con Los restos del día o, incluso, con la fantasía medieval de El gigante enterrado. En las ideas que aborda, en la aproximación a estas a través de su narrador, en la creación de su voz y su tono, y, sobremanera, en el estado que te puede dejar cuando la lectura se prolonga más allá de la última página. Aunque en Klara y el Sol todos estos efectos se sienten atenuados, mitigados por el proceso en el que parece volcarse más tiempo en la concepción de su obra: la elección de su narradora.

En una entrevista a raíz de El gigante enterrado, Kazuo Ishiguro reconocía su tendencia a escribir el mismo libro una y otra vez. Apenas he leído la mitad de sus novelas pero encuentro entre ellas tantas conexiones que me cuesta no darle la razón. De hecho su obra más reciente, Klara y el Sol, abunda en una mirada y una serie de temas inevitablemente ligados no ya a Nunca me abandones. Es fácil encontrar concomitancias con Los restos del día o, incluso, con la fantasía medieval de El gigante enterrado. En las ideas que aborda, en la aproximación a estas a través de su narrador, en la creación de su voz y su tono, y, sobremanera, en el estado que te puede dejar cuando la lectura se prolonga más allá de la última página. Aunque en Klara y el Sol todos estos efectos se sienten atenuados, mitigados por el proceso en el que parece volcarse más tiempo en la concepción de su obra: la elección de su narradora.

Klara es una Amiga Artificial, una ginoide con una inteligencia ideada para servir de compañera a niños o adolescentes. En la primera parte del libro la vemos sometida a las rutinas de la tienda donde aguarda su venta; básicamente ocupar distintas posiciones según las necesidades del vendedor. Mientras ocupa el escaparate se entrega a la observación de la calle. En primera persona, detiene su mirada sobre estampas ordinarias (el gran edificio que domina el paisaje e interactúa con el sol; el tráfico…) y extraordinarias (situaciones y gestos de las personas que atraviesan su campo de visión), y elabora su percepción de la realidad, limitada por los escasos conocimientos sobre las actividades humanas. Estas páginas suponen la inmersión en los ojos de ese narrador que, por su manera de percibir nuestra cotidianidad, necesita de una interpretación. Pero no es esta otredad la que complica tanto el conocimiento de ese futuro cercano y de los detalles específicos de la familia a la cual servirá; es su papel de acompañante de Josie, su dueña. Cuando es adquirida, su entorno queda reducido a los espacios donde está la adolescente y su información del contexto restringida a lo que pueda ver o escuchar en conversaciones llenas de referencias veladas, sobrentendidos, generalmente crípticas hasta que, por acumulación o un diálogo expreso, las sospechas cristalizan.

El infinito en un junco, de Irene Vallejo

El infinito en un junco se ha convertido en el libro evento del último año y medio, “arrasando” en las listas de venta desde una posición poco común: el ensayo de divulgación. Más allá del club de lectura que mantenemos en la Tertulia de Santander, hacía tiempo que no veía a mi alrededor tal coincidencia de lectores enfrascados en el mismo libro con opiniones generalmente muy positivas, incluso desde quienes más se han significado contra los bestsellers. Además, mi curiosidad venía espoleada porque en el último año también he leído opiniones acres sobre la escritura de Irene Vallejo, quejosas sobre su nulo valor como ensayo, críticas con la levedad de su repaso a la historia de la escritura. Si hubieran podido ponerle un blurb se habría quedado con “síntesis de la Historia Universal de Asimov para el gran público copo de nieve del siglo XXI”. Nada más lejos de lo que me he encontrado.

El infinito en un junco se ha convertido en el libro evento del último año y medio, “arrasando” en las listas de venta desde una posición poco común: el ensayo de divulgación. Más allá del club de lectura que mantenemos en la Tertulia de Santander, hacía tiempo que no veía a mi alrededor tal coincidencia de lectores enfrascados en el mismo libro con opiniones generalmente muy positivas, incluso desde quienes más se han significado contra los bestsellers. Además, mi curiosidad venía espoleada porque en el último año también he leído opiniones acres sobre la escritura de Irene Vallejo, quejosas sobre su nulo valor como ensayo, críticas con la levedad de su repaso a la historia de la escritura. Si hubieran podido ponerle un blurb se habría quedado con “síntesis de la Historia Universal de Asimov para el gran público copo de nieve del siglo XXI”. Nada más lejos de lo que me he encontrado.

Algo de razón pudieran tener en este contexto donde se han sacralizado La Novedad y La Sorpresa como principales valores literarios. Desde esa perspectiva El infinito en un junco se hará exiguo. Más para ese lector formado en uno de sus puntos centrales: recontar el origen de la escritura, sus diferentes soportes hasta llegar al libro, y lo que ha perdurado y nos hemos perdido debido a su fragilidad. Aunque Irene Vallejo es muy hábil a la hora de huir del recorrido cronológico al estructurar su texto alrededor de dos instituciones: la Biblioteca de Alejandría, el gran legado de la cultura helénica, primer fenómeno de globalización de occidente; y la Roma sobre todo imperial; la dominadora de las costas del Mediterráneo durante varios siglos, continuadora de esa labor.

Gideon la Novena, de Tamsyn Muir

En ese carrusel de expresiones manidas en el que demasiadas veces se convierte una reseña, “la primera novela” se mantiene como uno de los valores más seguros a la hora de establecer cualquier consideración cuando existe la oportunidad de utilizarla. Esa fuerza, ese vigor, esa transgresión que empujan al autor nuevo en el formato, ávido por culminar un caso práctico de que una fantasía innovadora es posible, con gotas de hibridación con la corriente X o el género Z mientras se incorpora lo aprendido del mundillo Y. En el caso concreto de Gideon la Novena ponen más carne en el asador de participar del estereotipo su aparición en los diferentes premios (finalista del Hugo, el Nebula y el Mundial de Fantasía), el texto de la cubierta trasera

En ese carrusel de expresiones manidas en el que demasiadas veces se convierte una reseña, “la primera novela” se mantiene como uno de los valores más seguros a la hora de establecer cualquier consideración cuando existe la oportunidad de utilizarla. Esa fuerza, ese vigor, esa transgresión que empujan al autor nuevo en el formato, ávido por culminar un caso práctico de que una fantasía innovadora es posible, con gotas de hibridación con la corriente X o el género Z mientras se incorpora lo aprendido del mundillo Y. En el caso concreto de Gideon la Novena ponen más carne en el asador de participar del estereotipo su aparición en los diferentes premios (finalista del Hugo, el Nebula y el Mundial de Fantasía), el texto de la cubierta trasera

El Emperador necesita nigromantes. La nigromante de la Novena necesita una espadachina. Gideon tiene una espada, unas revistas guarras y ninguna paciencia para tonterías con los muertos vivientes.

, los blurbs de rigor

«No habrás leído nada parecido.»

Forbes«¡Nigromantes lesbianas exploran un palacio gótico encantado en el espacio!»

Charles Stross

y una serie de problemas narrativos acuciantes. Al final me va a resultar imposible escapar de esta marca.

Gideon la Novena abre la trilogía de La tumba sellada, la serie de libros que han dado a conocer a Tamsyn Nuir. A tenor de sus títulos, cada una tendrá una protagonista distinta vinculada con La Novena Casa, una de las facciones que, repartidas por los planetas de un extraño sistema, sirven al Rey Imperecedero. En el diezmilésimo año de su reinado este emperador inmortal ha convocado a los herederos de las ocho casas (la Primera es la suya) a una prueba en la Morada Canáan; una mansión de dimensiones colosales que dejaría como una humilde choza a un palacio real del barroco. Todos ellos, nigromantes avezados en diferentes artes, acuden en compañía de sus caballeros, sus mejores vasallos especializados no sólo en el manejo de armas blancas sino en entregarse en cuerpo y alma si así les es requerido. Ante ellos se abre una ordalía para determinar quiénes serán los lictores del Emperador. Todas las casas parecen mejor preparadas que la Novena. Su caballero, Ortus, ha desertado y su lugar ha sido ocupado por Gideon, una paria repudiada por su casa y con problemas para aceptar cualquier jerarquía: está enfrentada a muerte con Harrow, la nigromante a la que debiera servir. Pero sin este tipo de retos insuperables el space opera sería mucho más aburrido, ¿no?

To the Dark Star, The Collected Stories of Robert Silverberg 1962-69

A finales de los 50 Robert Silverberg estuvo alejado de la ciencia ficción cinco años. Entre 1958 y 1962 reemplazó los ingresos de la publicación de relatos de este género con la escritura de todo tipo de artículos y ficciones para revistas de diverso pelaje, desde el esoterismo a la literatura erótica, hasta llegar al campo de la divulgación histórica donde comenzó a abrirse camino como autor de libros en 1962. A pesar de este alejamiento, continuó vinculado a la ciencia ficción con la publicación del remanente de cuentos escritos entre 1957 y 1958 y a través de su relación con varios autores y editores. Uno de ellos, Frederik Pohl, fue quien le alentó para regresar a la ciencia ficción desde una concepción diferente a la que le había caracterizado en los años anteriores: reorientar su esfuerzo de cantidad hacia el cuidado en la escritura y lograr unas historias más memorables que cambiaran la percepción que se había labrado como mercenario de la palabra. En junio de 1962 escribió “To See The Invisible Man” / “Para ver al hombre invisible”, y algo hizo click.

A finales de los 50 Robert Silverberg estuvo alejado de la ciencia ficción cinco años. Entre 1958 y 1962 reemplazó los ingresos de la publicación de relatos de este género con la escritura de todo tipo de artículos y ficciones para revistas de diverso pelaje, desde el esoterismo a la literatura erótica, hasta llegar al campo de la divulgación histórica donde comenzó a abrirse camino como autor de libros en 1962. A pesar de este alejamiento, continuó vinculado a la ciencia ficción con la publicación del remanente de cuentos escritos entre 1957 y 1958 y a través de su relación con varios autores y editores. Uno de ellos, Frederik Pohl, fue quien le alentó para regresar a la ciencia ficción desde una concepción diferente a la que le había caracterizado en los años anteriores: reorientar su esfuerzo de cantidad hacia el cuidado en la escritura y lograr unas historias más memorables que cambiaran la percepción que se había labrado como mercenario de la palabra. En junio de 1962 escribió “To See The Invisible Man” / “Para ver al hombre invisible”, y algo hizo click.

Leído con casi sesenta años a sus espaldas, “Para ver al hombre invisible” continúa siendo un pequeño hito. Por esa armonía de la ciencia ficción como literatura de ideas cuando se acompasan la concepción y la ejecución, y por lo paradigmático de su escritura: anticipa el camino que haría de Silverberg una de las figuras fundamentales del género. Esa inspiración en una historia clásica, una frase de “La lotería de Babilonia” que habla de la invisibilidad social durante un período de tiempo, una luna en el relato de Borges, un año en el de Silverberg; una faceta emocional en la base del novum: la condena al ostracismo por una incapacidad para manifestar emociones; una escritura generalmente en primera persona orientada a transmitir la subjetividad y los sentimientos de la experiencia, vivida como una montaña rusa, aquí desde la exaltación de los primeros momentos para pasar a la depresión y la soledad extrema de quien se siente aislado en un entorno densamente poblado; y una extensión certera, que lleva a “To See The Invisible Man” a sus últimas consecuencias sin emplear una línea de más.

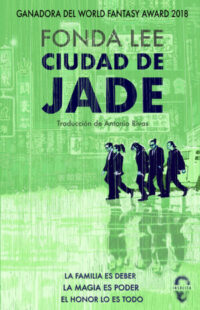

Ciudad de jade, de Fonda Lee

Es digno de estudio el complejo que te puede entrar cuando disfrutas con una novela tan aparentemente insustancial como Ciudad de Jade. Una historia encuadrada entre la fantasía y la temática criminal, en la línea de Yendi. Duelo de rufianes, el segundo libro de la serie de Vlad Taltos. Una guerra de bandas por el control de un distrito de la ciudad Adrilanka que no deja de dar golpes de remo desde empujones más propios de un relato de hampones en el Chicago de la ley seca. El discurso cultural dominante sitúa una historia de este pelaje como necesariamente menor y casi ni se entra en la discusión de si ese disfrute es una cuestión de simpatía o puede haber algo más. Esa ausencia de debate, fiarlo todo a “es una mierda, pero es mi mierda”, resulta empobrecedor.

Es digno de estudio el complejo que te puede entrar cuando disfrutas con una novela tan aparentemente insustancial como Ciudad de Jade. Una historia encuadrada entre la fantasía y la temática criminal, en la línea de Yendi. Duelo de rufianes, el segundo libro de la serie de Vlad Taltos. Una guerra de bandas por el control de un distrito de la ciudad Adrilanka que no deja de dar golpes de remo desde empujones más propios de un relato de hampones en el Chicago de la ley seca. El discurso cultural dominante sitúa una historia de este pelaje como necesariamente menor y casi ni se entra en la discusión de si ese disfrute es una cuestión de simpatía o puede haber algo más. Esa ausencia de debate, fiarlo todo a “es una mierda, pero es mi mierda”, resulta empobrecedor.

Ciudad de Jade, agraciada con el premio Mundial de Fantasía a la mejor novela en 2018 y publicada en España por Insólita Editorial, se sostiene sobre la enésima historia de familias en conflicto por el dominio de un territorio y una sustancia con una base maravillosa: el Jade. Esta piedra preciosa, controlado por un cartel de la isla de Kekon, puede dotar a quien lo porta de habilidades sobrehumanas de diversa índole, desde una percepción afilada a una piel inquebrantable, pasando por la telequinesis o una velocidad endiablada. Aunque dependiendo de la base genética del individuo, su formación, su abuso, puede generar resistencia, hipersensibilidad o dependencia. Como sólo los oriundos de Kekon han evolucionado para poder canalizar esa energía, hay incluso una droga sintética que permite llegar a controlarla, aunque tiene unos efectos secundarios que llegan a poner en riesgo su vida.

Vender a Hitler, de Robert Harris

Hay que estar entrado en la cincuentena para recordar el fraude de los falsos diarios de Hitler. El escándalo se destapó en abril de 1983, poco después de la publicación del primer artículo sobre su descubrimiento en el semanario Stern. No había leído nada sobre el tema hasta que Es Pop anunció Vender a Hitler, una investigación realizada por el autor de Patria e Imperio, Robert Harris. Mi interés, además de mi afinidad por el catálogo de la casa, se sustentaba sobre la curiosidad de qué ha llevado a un editor a invertir su dinero en recuperar un libro de hace 35 años sin ningún impulso comercial derivado del recuerdo de su tema central. Para que se hagan una idea, su única adaptación audiovisual se hizo en 1991 en una serie si cabe más olvidada que el pufo en sí. Pues bien, esta curiosidad ha quedado satisfecha sobre todo porque Vender a Hitler se experimenta como un reportaje tremendamente actual.

Hay que estar entrado en la cincuentena para recordar el fraude de los falsos diarios de Hitler. El escándalo se destapó en abril de 1983, poco después de la publicación del primer artículo sobre su descubrimiento en el semanario Stern. No había leído nada sobre el tema hasta que Es Pop anunció Vender a Hitler, una investigación realizada por el autor de Patria e Imperio, Robert Harris. Mi interés, además de mi afinidad por el catálogo de la casa, se sustentaba sobre la curiosidad de qué ha llevado a un editor a invertir su dinero en recuperar un libro de hace 35 años sin ningún impulso comercial derivado del recuerdo de su tema central. Para que se hagan una idea, su única adaptación audiovisual se hizo en 1991 en una serie si cabe más olvidada que el pufo en sí. Pues bien, esta curiosidad ha quedado satisfecha sobre todo porque Vender a Hitler se experimenta como un reportaje tremendamente actual.

Visto desde la perspectiva de Harris, puede parecer que hubiera sido más sencillo evitar el desastre. Como si fuera un accidente de coche en un recinto de pruebas, muestra la grabación del suceso sin saltarse un fotograma, al ritmo adecuado para apreciar cada detalle sin perder la atención del lector. Así, presenta un relato cronológico desde los últimos días del Tercer Reich, justo cuando se perdió el avión que, desde una Berlín en trámite de ser tomada por el ejército rojo, transportaba una parte sustancial de los objetos personales de Hitler. El misterio sobre su contenido, las escasas evidencias del suceso, el inevitable paso del tiempo, la deformación de ese recuerdo, contribuyeron a forjar una parte de la tormenta perfecta desatada sobre Gerd Heidemann, el periodista de Stern en el epicentro del follón.