Cuando el húngaro Imre Kertesz fue galardonado con el premio Nobel de literatura, para muchos medios fue ganado para las letras de la Europa del Este. Es cierto que lo que se pueda saber sobre la literatura del Este es lo mismo que sobre la literatura húngara, es decir, prácticamente nada, pero las diferencias son importantes más allá de un amasijo de países difíciles de colocar en un mapa delante de la frontera rusa. Desde el aislado Ismael Kadaré en Albania al inclasificable Diccionario jázaro de Mirolad Pavic, desde escritores que se expresan en una lengua romance como el rumano a autores que utilizan el alfabeto cirílico, de la católica Polonia a la ortodoxa Serbia, la supuesta literatura de los países del Este no puede ser más distinta.

Entre todas ellas destacan la literatura polaca y la checa, que junto con la húngara son las únicas que cuentan con varios premios Nobel, lo que refleja una tradición escrita mucho más antigua que la de sus vecinos. Además, y si vale de algo, son las únicas con títulos que han sido capaces de traspasar fronteras y vender en masa como Quo Vadis? de Henryk Sienkiewicz o La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, uno de los libros más vendidos en 1984. Con todo esto quizá no sea mucho decir que Karel Čapek es, después de Kafka –que, aunque nacido en Praga, escribía en alemán–, uno de los más importantes y más conocidos escritores checos.

Čapek fue uno de esos pensadores de las primeras décadas del siglo pasado comprometido social y políticamente que desarrolló una amplísima labor a través de distintos medios. Periodista, dramaturgo, escritor de novelas y libros de viajes, la mayor parte de su obra apareció originalmente en los diarios checos de la época que, si bien más tarde han sido recopilados en distintos ensayos, prácticamente están inéditos en castellano. Actualmente Čapek es más conocido por sus obras de teatro, las cuales, sobre todo al principio, escribió en compañía de su hermano mayor Josef. En cualquier caso, independientemente del medio que utilizara, su mensaje siempre era el mismo: la lucha contra los totalitarismos y la estupidez humana. Esto es quizá uno de los pocos rasgos que sí tienen en común los distintos escritores de la Europa de Este.

En la historia de la literatura checa es inútil remontarse a otras épocas para encontrar un marco de referencia que sea algo parecido a una sociedad estable. Constantemente zarandeada entre imperios y esferas de influencia o luchas entre católicos y protestantes, parece que los escritores checos no han tenido más remedio que hablar de su agitado pasado o, como en el caso de Čapek, de su más que incierto futuro. Al menos ésta ha sido la imagen que de sí mismos han arrojado en su literatura. Sin tener en cuenta el flaco consuelo de que malas épocas engendran obras perdurables, lo trágico del asunto reside en la desesperanza que transmite Čapek, sobre todo en el segundo período de su obra, heredera de la que ya mostraron Jakub Arbes o Ladislav Klíma y que luego, convertida en mal endémico, llegó hasta obras como Yo que he servido al rey de Inglaterra de Bohumil Habral, escrita en un cercano 1971.

Čapek luchó constantemente por una democracia que no llegaba nunca, por el predominio del individuo frente a las masas, la del trabajador por encima de la mecanización incontrolada. En definitiva, por mantener la cordura e imponer la razón y no la fuerza. Pero lo que empezó con un «cuidado» acabó con un «ya lo dije». En el momento que Francia e Inglaterra dejaron a Checoslovaquia a su suerte a través del acuerdo de Munich, Čapek se negó a abandonar su país, terminó de decir todo lo que tenía que decir y acabó formando parte del rosario de intelectuales mártires que murieron del lado de la razón. Su salud, ya de por sí precaria, se fue deteriorando hasta que una nefritis complicada con una neumonía acabó con su vida la noche de Navidad de 1938. Su hermano, pintor de la escuela cubista y colaborador suyo en algunas obras, corrió peor suerte y aunque resistió toda la contienda, murió en 1945 en un campo de concentración.

Igualmente, Čapek formó parte de ese grupo de escritores eternos candidatos al Nobel que nunca lo ganaron por sus implicaciones políticas. A la Academia sueca no le pareció prudente galardonar a alguien que se oponía al régimen nazi de forma tan abierta. Por si fuera poco, durante las décadas posteriores su obra fue censurada en los países comunistas. Pero tarde o temprano el valor de la obra de este escritor tenía que salir a la luz y, ahora, 50 años más tarde, Čapek aparece en los sellos de la Republica Checa, sus obras vuelven a publicarse e incluso aparecen recopilaciones inéditas de sus artículos periodísticos. Pero lo que a buen seguro le hace más justicia a él y a todos esos intelectuales que defendieron sus ideas por encima de todo, fue la llegada a la presidencia de la república de un escritor: Vaclav Havel. Al igual que Čapek de salud precaria pero igual de inflexible con los totalitarismos, intelectual «políticamente agnóstico» y dramaturgo.

Čapek resucitado

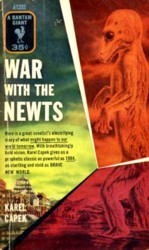

R.U.R., el título que reeditó Minotauro junto con La fábrica de absoluto, es la obra más antigua de Čapek de las traducidas al castellano. Según Darko Suvin, –uno de los mayores estudiosos de la literatura de ciencia ficción y en especial de la no anglosajona– pertenece a la primera época de su autor; período que abarca los diez años siguientes al término de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza, sobre todo, por mantener la confianza en el criterio de la clase media frente a las amenazas de la industrialización, las políticas totalitarias y la capacidad para decidir por sí mismos lo más conveniente como parte de la sociedad. Junto con La guerra de las salamandras es su obra más conocida, aunque de ninguna manera la más trascendental. Mientras que otros títulos saltaron de la lengua original a otras, R.U.R. fue popularizada a través de la traducción y su posterior representación en teatros de habla inglesa. Aunque Čapek nunca le dio demasiada importancia, siempre que pudo expresó su malestar a que fuera comparada con otros relatos de temática aparentemente parecida, es decir, novelas de máquinas extraordinarias o de, como por entonces eran llamados, autómatas. Para él la ciencia ficción de casi toda su obra era simplemente una solución práctica y, como solía decir, R.U.R. no hablaba de máquinas, hablaba de hombres.

Pero al igual que los hijos, que nunca se sabe cómo van a salir, R.U.R. ha superado en fama a todas sus hermanas, si bien es verdad que buena parte de su popularidad se debe a una palabra que fue acuñada por primera vez aquí y que ya casi arrastra como un estigma: robot. Lo más curioso del asunto reside en que este término, propuesto por Josef Čapek y que vino a sustituir a los ya existentes –autómata y androide–, hoy en día designa fundamentalmente a una máquina, cuando en la obra realmente hacía referencia a todo lo contrario: a seres artificiales sí, pero de constitución orgánica con músculos, venas y vísceras.

La historia comienza en una isla en alguna parte del océano donde se construyen los robots Rossum como mano de obra barata, similares en aspecto a cualquier otro hombre pero sin incómodos e inútiles sentimientos que no sirven de nada a la hora de trabajar. La marcha de la fábrica se ve trastocada por la llegada a la isla de Helena, la esposa del director, preocupada por la falta de alma que ha observado en los robots. Sus propuestas no llegan demasiado lejos ya que, cuando los robots son conscientes de su superioridad frente al hombre, deciden exterminar a la raza humana, lo cual consiguen con la excepción del personal de la isla. –El tema de la revuelta de los trabajadores ya había sido utilizado en algunos relatos de los hermanos Čapek como el primero en el que colaboraron juntos, “Sistema”–. Los robots, que inevitablemente cuentan con fecha de caducidad, intentan primero hacerse con la fórmula de su organismo, lo que ellos llaman «el secreto de la vida» y, más tarde, cuando no lo consiguen, buscan que el único humano vivo, el ingeniero jefe de la fábrica, les redacte de nuevo la fórmula.

En R.U.R., a pesar de ser una obra considerada menor por sus autores, es bastante representativa de su manera de pensar. La dualidad de las máquinas cuyo comportamiento no es inherente a ellas sino reflejo del que observan en los humanos; la ética de cada uno de los personajes, donde todos tienen una parte de razón; y el uso de uno de los personajes principales perteneciente a la clase media –para la que Čapek escribía– como juez moral de los actos del resto.

Teniendo en cuenta lo breve de esta obra, ya en su día, cuando fue publicada por Alianza Editorial, venía acompañada por otra de los hermanos Čapek llamada El juego de los insectos. En esta ocasión, por cierto, no omitieron como ha hecho Minotauro el nombre de Josef Čapek como coautor de esta fábula convertida en obra de teatro. En ella personifican el comportamiento social de su época en insectos: desde las inevitables hormigas que aquí trabajan sobre todo para la guerra, hasta la despreocupada juventud de la clase burguesa, representada como mariposas. Escrita en 1921, refleja en los insectos todos los defectos que veía a su alrededor amalgamados con los peores para aquellos tiempos: la indiferencia primero y la resignación después. Para él –los acontecimientos demostraron que tenía razón– esta actitud era un suicidio diario para los tiempos que su país estaba viviendo.

Mientras Minotauro optó por acompañar a R.U.R. con una novela, que es el formato que mejor utiliza Čapek para la ciencia ficción: La fábrica de absoluto. Un relato al que llamó «novela-columna» y que apareció originalmente en prensa a lo largo de 1922.

Trata de uno de esos descubrimientos que pone a la humanidad al borde del filo; un invento que, depende de cómo sea empleado, puede conducir hacia la utopía o a hacia el caos total. El concepto es muy original y bastante trasgresor para la época. Como cualquier otra fábrica, las de esta novela abastecen de electricidad a la vez que crean una materia residual que contamina el ambiente. La diferencia está en que esa polución es una polución divina; lo que crean es a Dios. A partir de entonces se impone una especie de comunismo donde cada persona tiene acceso a lo absoluto, a lo divino. Con esta premisa se crean todo tipo de paradojas, tan divertidas como profundas, de las que sale constantemente mal parado el fanatismo y la estrechez de miras.

Čapek establece varios debates: si cualquier persona es capaz de manejar el concepto de Dios por sí mismo o si, por el contrario, es necesario que siga siendo interpretado por la liturgia y la parafernalia de la iglesia para que la masa lo asimile. Si el Dios creado por la Historia –el imaginado por los hombres, el «sucedáneo»– es, al fin y al cabo, más apropiado y más manejable que el Dios auténtico. Lo que queda claro es que no existen utopías ni soluciones fáciles; cualquier supuesto adelanto que dependa del uso que de él hagan los hombres –ya sean robots, salamandras o Dioses personales–, siempre que sea susceptible de ser utilizado tanto para el bien como para el mal, su utilización tenderá hacia este último valor.

En último lugar, de este período ya sólo encontramos traducido a nuestra lengua la obra más curiosa de Čapek: El caso Makropoulos. En esta ocasión la ciencia ficción es totalmente a placer, no hay crítica social ni juicios morales. El texto, además, ha sido utilizado por el también checo Leos Janacek como base para una de sus óperas, que desde hace unos años está siendo representada con bastante asiduidad. La obra, dividida en tres actos, comienza en el bufete del abogado Kolenaty el cual lleva un caso con el que han tenido que tratar varias generaciones de su familia. El Baron Ferdinand Josef Prus murió y su herencia, la fortuna de los Loukov, ha pasado a la familia Prus a pesar de que había instrucciones para que fuera a parar a manos de la orden de los teresianos, concretamente a las de Ferdinand Gregor. Cuando todo parece que se va a solucionar a favor de la familia Prus aparece la cantante de ópera Emilia Marty, quien dice saber dónde es posible encontrar el documento que testificará que la herencia es de la familia Gregor. A pesar de las dudas, el abogado Kolenaty encuentra algunas de tales pruebas en la misma taza de té que la diva había descrito.

En último lugar, de este período ya sólo encontramos traducido a nuestra lengua la obra más curiosa de Čapek: El caso Makropoulos. En esta ocasión la ciencia ficción es totalmente a placer, no hay crítica social ni juicios morales. El texto, además, ha sido utilizado por el también checo Leos Janacek como base para una de sus óperas, que desde hace unos años está siendo representada con bastante asiduidad. La obra, dividida en tres actos, comienza en el bufete del abogado Kolenaty el cual lleva un caso con el que han tenido que tratar varias generaciones de su familia. El Baron Ferdinand Josef Prus murió y su herencia, la fortuna de los Loukov, ha pasado a la familia Prus a pesar de que había instrucciones para que fuera a parar a manos de la orden de los teresianos, concretamente a las de Ferdinand Gregor. Cuando todo parece que se va a solucionar a favor de la familia Prus aparece la cantante de ópera Emilia Marty, quien dice saber dónde es posible encontrar el documento que testificará que la herencia es de la familia Gregor. A pesar de las dudas, el abogado Kolenaty encuentra algunas de tales pruebas en la misma taza de té que la diva había descrito.

En el segundo acto aparece Hauk-Sendorf, quien al ver a Emilia Marty recuerda instantáneamente a una amante que tuvo hace 50 años: la cantante española Eugenia Montez. En ese momento Emilia se dirige a él castellano y le pide un beso utilizando el apelativo cariñoso de Maxi. Más tarde, tras rechazar a dos pretendientes, uno de la familia Gregor y otro de la familia Prus, intenta convencer a Janek Prus de que recupere unas cartas que obran en poder de su padre. En ellas una tal Elina Makropoulos atestigua que su madre tuvo un hijo con el Barón Ferdinand llamado Ferdinand Gregor.

En el tercer acto, cuando el padre de Janek Prus ha descubierto las intenciones de su hijo, ofrece darle él mismo las cartas a la diva si pasa una noche en su compañía. A pesar de la frialdad de Emilia durante la noche Jaroslav Prus le da las cartas entre las que se encuentra un sobre cerrado. Pero de nada sirven las cartas que darían la razón a la familia Gregor pues parece que todas las firmas proceden de una misma persona y que todo puede ser un engaño.

El final, la única parte de la obra donde se encuentra la ciencia ficción, contiene varios desenlaces algunos previsibles y otros sorprendentes, pero todos cargados del famoso «sentido de la marvilla», tan raro en la obra de Čapek.

La llegada del nazismo

Con la llegada del nazismo comienza la época más amarga en la vida de Čapek, que abrirá ese segundo periodo de su obra donde los finales de los relatos ya no son esperanzadores y la verdad, al igual que en la propia vida del autor, ya ha perdido todo su valor. Si en el primer período todos los personajes tienen sus motivaciones justificadas, en éste ya no hay excusas. La sabiduría popular en la que confía desaparece, la culpabilidad alcanza a casi todos los personajes y el progreso de los avances científicos no va acompañado de un progreso moral.

La plaga blanca es la única obra de teatro traducida al castellano de este período. La plaga del título es una tipo de lepra letal cuyos primeros síntomas son la aparición de puntos blancos; se transmite con suma facilidad y, hasta la llegada del personaje principal, el Dr. Gallum, no tiene cura. Este médico está dispuesto a salvar todas las vidas necesarias, pero no a través de la aplicación del tratamiento sino utilizando éste como medida de presión a fin de parar una guerra inminente. Como era previsible el chantaje no prospera y el país comienza la guerra que contará precisamente con la plaga como principal arma. Más adelante las condiciones cambian y se produce una nueva oportunidad para que el doctor lleve a buen fin su propuesta: el principal promotor de la guerra, el dictador del país, ha descubierto un punto blanco en su cuerpo y, persuadido por sus hijos, está dispuesto a parar el conflicto a cambio del tratamiento que salvará su vida.

Al parecer Čapek escribió esta obra muy influenciado por los acontecimientos que se estaban produciendo en España en ese momento, el año 1937. Aunque esto no es un detalle que pueda modificar excesivamente la perspectiva de la obra, está claro que, por unas u otras razones, difícilmente se puede esperar un final feliz.

En cuanto a las novelas, en este periodo encontramos su obra más famosa: La guerra de las salamandras. Escrita en 1936, está dividida en tres partes. La primera lleva el título de “Andrias Scheuchzeuri”, nombre científico con el que se designa a la nueva especie y que narra el descubrimiento por parte de un capitán de barco de estos animales. Sumamente inteligentes pero confinados a un pequeño hábitat del que les es imposible salir a causa de la ferocidad de los depredadores, son liberadas por el hombre para ser llevadas a occidente. Este salto más allá de su nicho ecológico está irónicamente simbolizado por las fechas del 3 y 13 julio; un día antes que las fechas de independencia de Estados Unidos y Francia. El contacto con el mundo exterior se produce progresivamente y, lo que en un principio es una atracción de feria, poco a poco va demostrando sus posibilidades como excelentes trabajadores. Ya en este punto tenemos a los primeros culpables de la catástrofe que se avecina: por un lado, los medios de comunicación, cómplices involuntarios de las salamandras que sólo dan una visión hueca y sin sentido de este exótico descubrimiento. Más interesados en un punto de vista romántico de la nueva sensación ocultan y tergiversan toda información que se tiene de ellas. Por otro lado están los intelectuales y los científicos que eluden su responsabilidad. Temerosos de quitar de las manos el nuevo juguete y convertirse en blanco de la ira de la gente, miran hacia a otro lado incapaces de afrontar la amenaza.

En la segunda parte del libro, “Los pasos de la civilización”, el lector ve cómo las salamandras van construyendo su propia sociedad a semejanza de la del hombre, con un desarrollo industrial carente de ética no solo de cara a los humanos sino hacia ellas mismas –es tremendo el momento en que aparece la salamandra aria–. Rígidamente distribuidas en clases sociales, las salamandras no muestran el más mínimo atisbo de empatía hacia todo lo que las rodea. Su sociedad, construida en detrimento de la nuestra y basada únicamente en el instinto de supervivencia, ha sido posible gracias a la indiferencia de la gente y el apoyo de los gobiernos y los empresarios que las dieron más poder del que debían. Al final, en la tercera parte del libro, la guerra es inevitable y ni los pactos de los que intentarán beneficiarse los países en perjuicio de otros ni las patéticas conferencias de paz que llegan ya demasiado tarde podrán dar alguna esperanza para la humanidad. Unos por otros, la responsabilidad de cada conducta se diluye en una conducta global de la que casi nadie se cree culpable pero de la que todos son víctimas.

La vigencia de las ideas de Čapek permanece todavía hoy con una autoridad indiscutible. La guerra de las salamandras no hace concesiones a nadie. De nada sirven las conferencias de las que nos hablan los medios de comunicación si las imágenes y la lógica nos están diciendo otra cosa. De nada vale buscar la paz si los mismos que la propugnan son los mismos que venden las armas. En el caso de Čapek no hay más que sustituir la palabra salamandra por nazi para comprender la tragedia que estaba a punto de ocurrir en la época en que fue escrito el relato y de cómo la indiferencia convierte a todos en cómplices. Desgraciadamente a la ciencia ficción de Čapek no le hacían falta grandes cataclismos ni amenazas extraterrestres. El peligro estaba mucho más cerca y la solución no dependía de nadie más que de nosotros mismos. Al fin y al cabo en sus obras la civilización nunca muere, siempre se suicida.

El resto de la obra de Čapek, bastante extensa si tenemos en cuenta que murió a los 48 años de edad, está compuesta por todo tipo de escritos. Ensayos; libros de viaje, de los cuales está traducido Viaje a España; recopilaciones de artículos aparecidos en prensa; e, incluso, biografías, entre las que destaca la que escribió sobre su amigo, T.G. Masaryk, presidente de la Republica Checa durante muchos años y una gran influencia junto con el propio Čapek para Vaclav Havel y todos los intelectuales checos posteriores que tomaron parte en la Revolución de Terciopelo. En total, cerca de un centenar de obras que, esperemos, algún día, salgan a la luz traducidas.

Catálogo

En la actualidad, podemos encontrar en las librerías La guerra de las salamandras, publicada por Gigamesh a muy buen precio y R.U.R. / La fábrica de Absoluto en la colección Utopías de Minotauro. También es posible encontrar en Ediciones Hiperión Viaje a España y una edición más antigua –y algo más cara– de La guerra de las salamandras. Por último, Siruela ha reeditado Nueve cuentos y uno de propina de Josef Čapek, con dibujos de ambos autores. El resto de lo poco que se ha traducido al castellano, –Apócrifos, El juego de los insectos,…– permanece descatalogado.

Excelente artículo. Leí R.U.R., La krakatita y La guerra de las salamandras. Esta última me sorprendió muchísimo; su nombre me hacía imaginar una historia diferente, banal. Me gustó más de lo esperado.