Quizá se me pasaron algunas de las ironías de su primera película. Room 237 era un documental francamente creativo sobre la adaptación que hizo Kubrick de El resplandor, y eran tantas las lecturas, tan inesperadas las interpretaciones, que no sé si entendí muy bien hasta dónde llegaba, como digo, el alcance de sus ironías. Pero se me quedó en el recuerdo la osadía de sus planteamientos. Fue una alegría, por eso, descubrir que se podía ver en Filmin Un fallo en Matrix, la hasta ahora última película de Rodney Ascher, creativo documentalista donde los haya, como digo, que se mete de lleno, esta vez, en la teoría del simulacro y las mentes brillantes que la han expuesto, con palabra e imagen, en la plaza cultural.

Recupera Ascher las obsesiones de Philip K. Dick –quizá el autor más citado de esta página– e indaga en cómo esas mismas obsesiones han perdurado en su obra y han influido en la de otros autores y obras a su vez seminales como Matrix. El documental es, entre otras cosas, un viaje por la ciencia ficción más cercana a estos temas, a la que está ahí para cuestionar lo que damos por sentado, lo que consagramos como válido, como verdadero, con el marchamo inapelable de lo que es real.

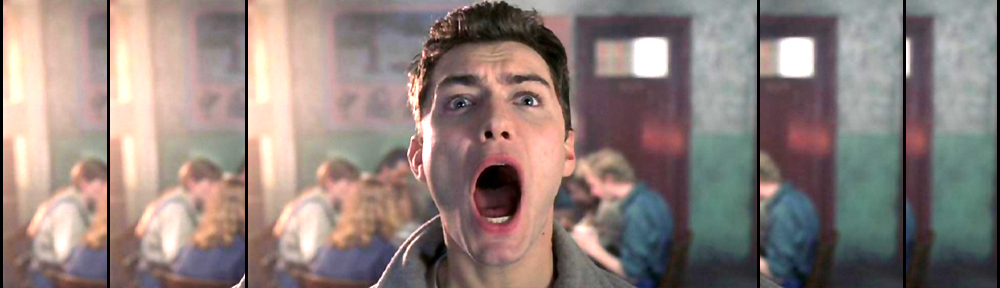

Y no sé si le pasa a todo el mundo o no pero me da la sensación de que fue tan fuerte el impacto de Matrix que nos cuesta recordar otras películas, anteriores o posteriores, cuando se menciona la teoría del simulacro, pero el caso es que también están Dark City, soberbia película de Alex Proyas, anterior a la de las hermanas Wachowski; o la mucho más reciente No te preocupes querida, de Olivia Wilde, o la que probablemente sea la más citada después de Matrix, con toda la razón, que es El show de Truman, de Peter Weir. Y también Barbie, de Greta Gerwig.

O, en otro lenguaje, series como 1899 –reciente pero ya cancelada por falta de éxito– recuperan esta (yo diría) que fascinante semilla de la duda que plantó Dick en nuestras consciencias, igual que el último episodio de la temporada 11 de Futurama (o 12, según la enumeración equivocada de Disney+, como ya expliqué en mi texto sobre la serie), que también cuestiona el entorno asumido.

Quizá la ciencia ficción dé pie, con sus plausibles deformaciones de la realidad, a este pensamiento. Que lo incite.

Tenemos claro que hay un sustrato importante de obras que quieren ver lo que ocurre por debajo de la realidad. Que siguen los pasos de la sospecha de que hay algo más allá de lo que vemos y tocamos, y que saben que ese ‘algo’ es más real, más verdadero, que lo aceptado al abrir los ojos todos los días por la mañana.

¿Por qué? Porque como dice el narrador de Dick en Tiempo desarticulado: “Tenemos un montón de fugas en nuestra realidad”.