El Gran Cuando es la primera novela de lo que pretende ser un quinteto: Londres Eterno (The Long London). En esta secuencia, Alan Moore se ha propuesto indagar en quienes somos a partir de las transformaciones a las cuales hemos estado sometidos desde la Segunda Guerra Mundial. El debate sobre la amplitud de esa primera persona del plural, cuáles son/somos los sujetos de su búsqueda a través de la ficción (¿ciudadanos de Londres, de Inglaterra, del Reino Unido, de Europa occidental, hombres, mujeres…?), queda a la espera de la publicación de los otros cuatro libros del quinteto. Mientras, toca valorar lo conseguido en El Gran Cuando. Una novela decididamente juvenil dedicada entre otras personas a Michael Moorcock e Iain Sinclair.

El Gran Cuando es la primera novela de lo que pretende ser un quinteto: Londres Eterno (The Long London). En esta secuencia, Alan Moore se ha propuesto indagar en quienes somos a partir de las transformaciones a las cuales hemos estado sometidos desde la Segunda Guerra Mundial. El debate sobre la amplitud de esa primera persona del plural, cuáles son/somos los sujetos de su búsqueda a través de la ficción (¿ciudadanos de Londres, de Inglaterra, del Reino Unido, de Europa occidental, hombres, mujeres…?), queda a la espera de la publicación de los otros cuatro libros del quinteto. Mientras, toca valorar lo conseguido en El Gran Cuando. Una novela decididamente juvenil dedicada entre otras personas a Michael Moorcock e Iain Sinclair.

El primero se cita a través de la que es, probablemente, su obra maestra. Inédita en España, Mother London entrecruzaba la vida de tres personajes para, mediante sus avatares por las calles de Londres, afirmar la condición de la urbe como un organismo vivo, dueña de una identidad y una memoria extendida más allá de su paisaje físico hasta colonizar sus pobladores; algo semejante a lo defendido por la obra de Sinclair. Publicada en España por Alpha Decay y Hermenaute, los libros de Sinclair ahondarían en esa exploración de los vínculos entre las personas y las ciudades a través de su historia, su mitología, su psicogeografía. Esto, que en manos de Moore activa el sentido arácnido de chapa considerable, cambia el pronóstico cuando cobras conciencia de la forma de El Gran Cuando: la historia para jóvenes tal como se escribían a mediados del siglo XX. En todo su esplendor.

En 1949, en un Londres en reconstrucción, Dennis Knuckleyard trabaja en la librería de Ada Benson, conocida como “la ataúd”. En un trato con otra librería dedicada a la segunda mano, le cuelan a Dennis un ejemplar de “Paseo por Londres, las Meditaciones por las calles de la metrópolis”. Un libro que no debiera existir, ideado por Arthur Machen para una de sus novelas. Su presencia en las calles de nuestro Londres es una anomalía. El libro proviene del Gran Cuando, una realidad superior de la cual la capital del Reino Unido sería una manifestación parcial, contenida, más mundana de aquella urbe plagada de arquetipos, entes superiores y construcciones impensables. El desliz pronto es descubierto por Jack Spot, un mafiosillo hambriento de poder que se muere por forzar una cita con Harry Lud, el alma del crimen en el Gran Cuando. Spot mueve cielo y tierra para conseguirla con unos medios que parecen hasta entrañables en comparación con lo que puede ocurrir si alguien del otro lado entra escena (Jack el destripador, guiño, guiño). Knuckleyard inicia su particular viaje iniciático hacia los misterios del Gran Cuando. Un bautismo que incluye varias visitas al lugar en unos recorridos que atraviesan localizaciones en su mayoría proyecciones de nuestro mundo que permiten apreciar la naturaleza de una ciudad que encarna todos los Londres que han sido, son, pueden ser.

Cuando estuve pensando sobre un clásico que desempolvar y concluir si esa capa polvorienta que lo cubría le hacía justicia me dirigí a las listas de dos premios británicos:

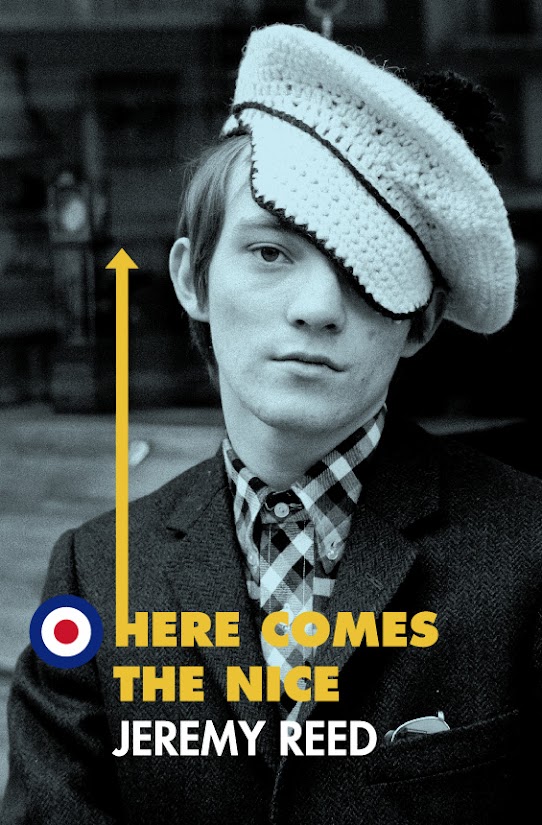

Cuando estuve pensando sobre un clásico que desempolvar y concluir si esa capa polvorienta que lo cubría le hacía justicia me dirigí a las listas de dos premios británicos:  Mejor lo digo de entrada: nunca me han interesado los sesenta, ni los Stones, ni los Who (admito que no he visto Quadrophenia), tampoco los mods han despertado en ningún momento mi curiosidad, y puede que la sustancia de las de andar por casa que menos me gusta sea el speed. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque de esto va Here Comes The Nice, la última novela hasta la fecha del británico Jeremy Reed.

Mejor lo digo de entrada: nunca me han interesado los sesenta, ni los Stones, ni los Who (admito que no he visto Quadrophenia), tampoco los mods han despertado en ningún momento mi curiosidad, y puede que la sustancia de las de andar por casa que menos me gusta sea el speed. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque de esto va Here Comes The Nice, la última novela hasta la fecha del británico Jeremy Reed.