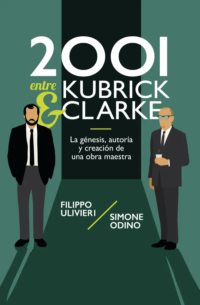

Este libro reúne tres textos relacionados con 2001. El primero trata la búsqueda de Kubrick de un nuevo proyecto tras el rodaje de Teléfono rojo. Es interesante para profundizar en su gusto por la ciencia ficción, qué facetas le resultaban más atractivas. El segundo, el más extenso, es un pequeño almanaque de la pre-producción, la producción y la post-producción de 2001, repleto de detalles sobre cómo contactó a los profesionales que terminaron colaborando con él, la evolución de la historia desde la primera versión del guión, las dificultades de un rodaje que se alargó más de lo previsto… Ambos funcionan como un excelente recuerdo de toda la complejidad detrás de la creación de una obra cinematográfica. Sin embargo, ha sido el tercero el que he encontrado más sugerente. A partir de la correspondencia escrita por Kubrick y Clarke, y algún otro documento, Filippo Ulivieri y Simone Odino plasman la relación entre ambos creadores, particularmente reveladora una vez el guión estaba más o menos finiquitado y comenzaron las discusiones sobre la novela.

Este libro reúne tres textos relacionados con 2001. El primero trata la búsqueda de Kubrick de un nuevo proyecto tras el rodaje de Teléfono rojo. Es interesante para profundizar en su gusto por la ciencia ficción, qué facetas le resultaban más atractivas. El segundo, el más extenso, es un pequeño almanaque de la pre-producción, la producción y la post-producción de 2001, repleto de detalles sobre cómo contactó a los profesionales que terminaron colaborando con él, la evolución de la historia desde la primera versión del guión, las dificultades de un rodaje que se alargó más de lo previsto… Ambos funcionan como un excelente recuerdo de toda la complejidad detrás de la creación de una obra cinematográfica. Sin embargo, ha sido el tercero el que he encontrado más sugerente. A partir de la correspondencia escrita por Kubrick y Clarke, y algún otro documento, Filippo Ulivieri y Simone Odino plasman la relación entre ambos creadores, particularmente reveladora una vez el guión estaba más o menos finiquitado y comenzaron las discusiones sobre la novela.

No tenía ni idea de su acuerdo para una redacción conjunta, algo lógico en el campo del guión tal y como fue escrito, con Clarke encargándose del borrador y Kubrick modelándolo con sus impresiones, las imágenes que quería crear…; pero no de la escritura de algo mucho más extenso. Los días de Kubrick, enfrascado en terminar a la vez la producción y la postproducción de una película que acumulaba ya un retraso de varios meses, no tenían ni un minuto para dedicarle. Además estaba su tácito deseo de impactar a los espectadores del film sin proporcionar pistas, algo difícil si el libro hubiera salido con el estreno de la película. Esta demora ocasionó serios problemas a Clarke dejándolo al borde del colapso. El mejor acuerdo editorial que se le había presentado ($160000 con Dell) desapareció por no cumplir con las fechas. Y Kubrick tuvo que prestarle dinero. Este contratiempo ofrece una visión de Clarke vulnerable, alejado de la confianza arrolladora que manifestaba (y continuó exhibiendo una vez la película fue un éxito), y un Kubrick resiliente, obstinado en sacar adelante 2001 a su manera, casi ciego a las necesidades de los demás y cualquier tipo de presión.