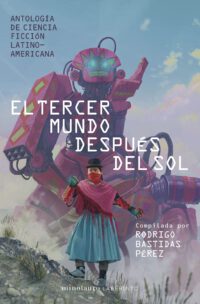

Este 2022 Minotauro ha reactivado la edición de obras originales en castellano a través del sello Laberinto. Entre los primeros volúmenes de la colección hay previstas cuatro novelas y El tercer mundo después del sol. Esta antología seleccionada por Rodrigo Bastidas Pérez supone un acercamiento a la escritura de ciencia ficción en Latinoamérica en la medida que esto resulta posible: en 250 páginas abarca la escritura en una veintena de países con más de 600 millones de personas. Esta limitación, la monumental tarea de cribado, es uno de los puntales del libro. A través de sus elecciones, Bastidas Pérez afianza las ideas enunciadas en su introducción, una serie de concomitancias que no constriñen la variedad del repertorio. El tercer mundo después del sol expone un panorama rico que invita a ampliarse en una exploración ya personal, bien de los escritores aquí presentados, bien de otros de sus países de origen.

Este 2022 Minotauro ha reactivado la edición de obras originales en castellano a través del sello Laberinto. Entre los primeros volúmenes de la colección hay previstas cuatro novelas y El tercer mundo después del sol. Esta antología seleccionada por Rodrigo Bastidas Pérez supone un acercamiento a la escritura de ciencia ficción en Latinoamérica en la medida que esto resulta posible: en 250 páginas abarca la escritura en una veintena de países con más de 600 millones de personas. Esta limitación, la monumental tarea de cribado, es uno de los puntales del libro. A través de sus elecciones, Bastidas Pérez afianza las ideas enunciadas en su introducción, una serie de concomitancias que no constriñen la variedad del repertorio. El tercer mundo después del sol expone un panorama rico que invita a ampliarse en una exploración ya personal, bien de los escritores aquí presentados, bien de otros de sus países de origen.

Entre esas ideas compartidas destaca la elegida para abrir el libro. A diferencia de una ciencia ficción surgida de la fusión entre ilustración y romanticismo, en la cual la imaginación estuviera sostenida siempre sobre la idea de la ciencia alumbrada durante la modernidad, por diversos motivos expuestos por Bastidas Pérez, en la mayor parte de Latinoamérica existe una necesidad de conectarla con una serie de rasgos culturales cercenados durante la colonización hasta el punto de borrarlos casi por completo. Esta presencia de los pobladores previos a la llegada de los invasores de la península ibérica, sus religiones perdidas, los seres mitológicos de sus culturas y una magia enfrentada a los “alienígenas” del otro lado del océano es el sustrato de “La conquista mágica de América”, de Jorge Baradit. Una ucronía fantástica en la cual las fuerzas vivas sobrenaturales del Nuevo Continente plantan cara a los agentes místicos de dominación llegados desde Castilla. Esta variación del relato de sometimiento y exterminio funciona muy bien mientras ejerce su capacidad de asombro, en el fondo y en una forma donde se hace muy presente un vocabulario novedoso para mi, con la tradición ejerciendo el papel de la novedad, el impacto, el asombro. También pierde un poco de fuelle en las últimas páginas, agotada su sorpresa.