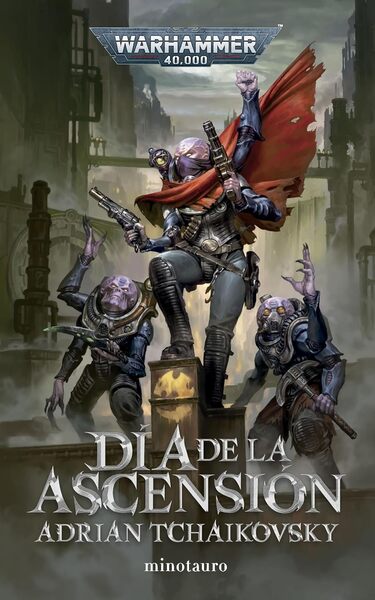

El ritmo al que Adrian Tchaikovsky escribe/publica es llamativo. Si no llega a la altura de Brandon Sanderson, algún año su cadencia de producción no le anda a la zaga. Esto y su gusto por el universo Warhammer hizo a The Black Library proponerle su participación en la franquicia; primero en la vertiente de cf y después en la de fantasía. Hasta la fecha ha escrito varias historias cortas y dos novelas: Día de la Ascensión (2022) y Starseer’s Ruin (2025), La primera acaba de aparecer en España a través de Minotauro y ofrece elementos de interés tanto para los fans de Warhammer 40K como los fans de sus series de los Herederos y los Arquitectos. Desde las entrañas de la franquicia le da una vuelta a parte de su recetario. El grupo social que ha perdido su pasado y lo interpreta en base a las capas legendarias a su alrededor; el encuentro entre inteligencias diferentes y el conflicto entre distintas concepciones de universo; la lucha por la “libertad” de los oprimidos, se trasladan hasta este tenebroso imperio del millón de mundos. Unos dominios donde la voluntad del emperador-dios es ley pero las dimensiones son tan vastas, inabarcables, que los sátrapas disponen de sus reinos de taifas sin que sus caprichos se noten, siempre que cumplan con sus obligaciones.

El ritmo al que Adrian Tchaikovsky escribe/publica es llamativo. Si no llega a la altura de Brandon Sanderson, algún año su cadencia de producción no le anda a la zaga. Esto y su gusto por el universo Warhammer hizo a The Black Library proponerle su participación en la franquicia; primero en la vertiente de cf y después en la de fantasía. Hasta la fecha ha escrito varias historias cortas y dos novelas: Día de la Ascensión (2022) y Starseer’s Ruin (2025), La primera acaba de aparecer en España a través de Minotauro y ofrece elementos de interés tanto para los fans de Warhammer 40K como los fans de sus series de los Herederos y los Arquitectos. Desde las entrañas de la franquicia le da una vuelta a parte de su recetario. El grupo social que ha perdido su pasado y lo interpreta en base a las capas legendarias a su alrededor; el encuentro entre inteligencias diferentes y el conflicto entre distintas concepciones de universo; la lucha por la “libertad” de los oprimidos, se trasladan hasta este tenebroso imperio del millón de mundos. Unos dominios donde la voluntad del emperador-dios es ley pero las dimensiones son tan vastas, inabarcables, que los sátrapas disponen de sus reinos de taifas sin que sus caprichos se noten, siempre que cumplan con sus obligaciones.

Esto es lo que sucede en Morod, un mundo forja donde la población está atada a las minas y las fábricas que alimentan la economía y las guerras del Imperio. Su ganancia, aparte de la manutención, está en morir tras el variado repertorio de mutaciones a las que les expone el entorno. O, si eres joven, ser reclutado para los ejércitos del emperador y servirle durante unos lustros. En el caso de Morod aproximadamente tres lustros, tiempo que, de vivir para contarlo, te permite regresar. Ese momento es el que da inicio a Día de la Ascensión, entre otras cosas que descubre el argumento, la jornada en la cual el reemplazo superviviente de la tecnoguardia skitarii retorna a Morod y es reemplazado por la sangre nueva que es entregado al servicio del Imperio.