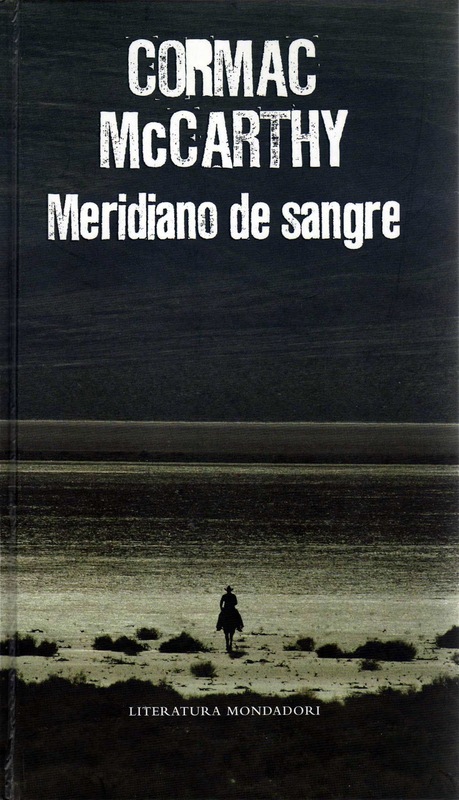

A – Me sorprende que Meridiano de sangre no manche de rojo profundo las estanterías en las que pasa sus días y sus noches. Que no gotee su lomo hasta dejar, cayendo lento y espeso, un charco de horror histórico en el suelo. Esas páginas, chapoteantes. Pero más importante que la sangre que recorre el libro es todo lo que implica el correr de esa sangre, lo que explica de nosotros como especie y cuánto define el origen de un mito: la patria. (Horrenda palabra, lo sé, pero aquí la uso para socavarla con el libro de McCarthy en mente).

A – Me sorprende que Meridiano de sangre no manche de rojo profundo las estanterías en las que pasa sus días y sus noches. Que no gotee su lomo hasta dejar, cayendo lento y espeso, un charco de horror histórico en el suelo. Esas páginas, chapoteantes. Pero más importante que la sangre que recorre el libro es todo lo que implica el correr de esa sangre, lo que explica de nosotros como especie y cuánto define el origen de un mito: la patria. (Horrenda palabra, lo sé, pero aquí la uso para socavarla con el libro de McCarthy en mente).

Pero antes, otra cosa.

B – No soy muy dado a encontrar equivalencias exactas entre obras, ni, si las encuentro, a darles mayor importancia, a otorgarles un significado más determinante del que realmente tienen –otra cosa es el rastro de la influencia–. Pero –ah, la importancia de los ‘peros’– en Meridiano de sangre creo que se pueden espigar algunas equivalencias que son algo más que mero hallazgo. Llamativas equivalencias, sobre todo, con Moby Dick.

Es sabido que la novela de Melville era la favorita de McCarthy –signifique eso lo que en el fondo signifique– y creo que las equivalencias aquí trascienden el simple homenaje, la comprensible coquetería de arrimar el ascua a tu sardina favorita, por decirlo así. Se propuso McCarthy, y se consideró capaz y uno diría que con razón, de crear un personaje tan misterioso, tan escurridizo al análisis como Ahab y la ballena albina. Pues venga, a ver esos parecidos.

Ambos libros empiezan con cortas, cortantes frases de tres palabras; también, en los dos, bastante al principio, hay un sermón de importancia capital, así como en los dos hay, también, y también al inicio, un profeta, imbuido de no sabemos qué conocimiento, que advierte al protagonista de los eventos que sucederán. Y todo esto, que no parece demasiado –porque verdaderamente no lo es–, sólo es la nebulosa que rodea a lo que yo diría que de verdad importa aquí (y omito a conciencia el hecho de que las dos novelas se compongan de títulos de dos palabras y consiguiente subtitulo, por parecerme, esto sí, un parentesco demasiado superficial): lo que sí me parece, como digo, cargado de intención, de significado que entronca un texto con una tradición anterior, es el hecho de que el juez Holden sea él mismo el equivalente humano del cachalote albino. Ahí le tenemos: inmenso, lampiño como la cera, y uno diría que atemporal y por tanto cargado de conocimientos misteriosos. Como Moby Dick.

Como símbolos de difícil clasificación, el juez y la ballena danzan y nadan en el mismo espacio, en la misma intención. Holden, o la ballena blanca, no son Ahab, que tiene raigambre y motivos humanos; son algo que nos trasciende y nos deja con las manos vacías.