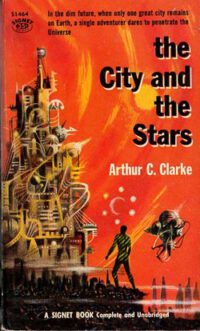

Aún conservo un papelito lleno de dobleces con un puñado de títulos extraídos de las listas de Barceló y Pringle para peinar las librerías. Entre ellos estaba La ciudad y las estrellas, novela que no pude conseguir hasta los tiempos de Cyberdark (2002 o 2003). El ejemplar de Nebulae Segunda Época acumuló polvo en la estantería esperando su oportunidad… una década. Un día me puse a leerlo y con la conjunción de mi exquisitez y mi creciente presbicia ya no estaba para tal esfuerzo. Lo reemplacé por la entonces reciente edición de Alamut, con una nueva traducción y un breve estudio de Julián Díez, y ahí se quedó hasta hace unas semanas, cuando el confinamiento me ha empujado hacia un puñado de clásicos. No tantos como me hubiera gustado. La coyuntura tampoco ha supuesto más tiempo de lectura por todo lo asociado al nuevo purgatorio del profesorado: sacar adelante un alumnado y unas familias entrenados en modelos presenciales. Pero ese es otro asunto.

Aún conservo un papelito lleno de dobleces con un puñado de títulos extraídos de las listas de Barceló y Pringle para peinar las librerías. Entre ellos estaba La ciudad y las estrellas, novela que no pude conseguir hasta los tiempos de Cyberdark (2002 o 2003). El ejemplar de Nebulae Segunda Época acumuló polvo en la estantería esperando su oportunidad… una década. Un día me puse a leerlo y con la conjunción de mi exquisitez y mi creciente presbicia ya no estaba para tal esfuerzo. Lo reemplacé por la entonces reciente edición de Alamut, con una nueva traducción y un breve estudio de Julián Díez, y ahí se quedó hasta hace unas semanas, cuando el confinamiento me ha empujado hacia un puñado de clásicos. No tantos como me hubiera gustado. La coyuntura tampoco ha supuesto más tiempo de lectura por todo lo asociado al nuevo purgatorio del profesorado: sacar adelante un alumnado y unas familias entrenados en modelos presenciales. Pero ese es otro asunto.

Desde luego, llegar a este libro con 45 tacos y bastantes imaginarias a las espaldas no parecen las mejores condiciones. Más cuando me cuesta apreciar al Clarke novelista: son sus peores textos los que prevalecen en mi recuerdo. Tampoco puedo decir que las primeras páginas de La ciudad y las estrellas me hayan ablandado la mirada. En las correrías del joven Alvin por las calles y edificios de Diaspar no podía dejar de ver una versión juvenil de Titus Groan pasada por un rotoscopio con prisas. Donde en Peake observo un trazo detallado, barroco, repleto de personajes matizados, en Clarke veo un despertar a la realidad menos sugerente, en un entorno y con unos personajes más acartonados.