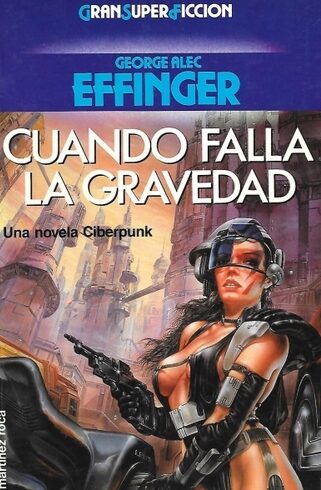

Tengo la impresión de que George Alec Effinger le debe más a Dashiell Hammett y a Jim Thompson por Cuando falla la gravedad que a autores ciberpunk como Bruce Sterling o William Gibson por poner dos ejemplos. Empecemos por el escenario que se aleja de la habitual estética ciberpunk —todos tenemos en mente Blade Runner—, una babel futurista con calles transitadas por un hervidero de gente sobre la que refulgen anuncios gigantes y en la que se alzan edificios enormes de apariencia vanguardista, sedes de poderosísimas multinacionales. En una trama ciberpunk es muy posible que nos topemos con hackers, inteligencias artificiales o que nos sumerjamos en el ciberespacio, nada de esto hallaremos en la novela de Effinger. Su adscripción al ciberpunk se debe a dos dispositivos tecnológicos presentes en la novela que permiten a quien se los conecta alterar la mente. Pero más que nada es novela negra. Una etiqueta que nos evoca de inmediato crímenes, personajes marginales, ambientes decadentes, corrupción policial, alcohol y protagonistas de moral cuestionable, elementos todos ellos presentes en el libro. Es importante recalcar la gran influencia que el género negro tuvo en el ciberpunk. No sólo comparten un mismo interés por personajes marginales sino que utilizan técnicas literarias similares: frases cortas, descripciones a machetazos, mucha acción y un narrador en primera persona.

Tengo la impresión de que George Alec Effinger le debe más a Dashiell Hammett y a Jim Thompson por Cuando falla la gravedad que a autores ciberpunk como Bruce Sterling o William Gibson por poner dos ejemplos. Empecemos por el escenario que se aleja de la habitual estética ciberpunk —todos tenemos en mente Blade Runner—, una babel futurista con calles transitadas por un hervidero de gente sobre la que refulgen anuncios gigantes y en la que se alzan edificios enormes de apariencia vanguardista, sedes de poderosísimas multinacionales. En una trama ciberpunk es muy posible que nos topemos con hackers, inteligencias artificiales o que nos sumerjamos en el ciberespacio, nada de esto hallaremos en la novela de Effinger. Su adscripción al ciberpunk se debe a dos dispositivos tecnológicos presentes en la novela que permiten a quien se los conecta alterar la mente. Pero más que nada es novela negra. Una etiqueta que nos evoca de inmediato crímenes, personajes marginales, ambientes decadentes, corrupción policial, alcohol y protagonistas de moral cuestionable, elementos todos ellos presentes en el libro. Es importante recalcar la gran influencia que el género negro tuvo en el ciberpunk. No sólo comparten un mismo interés por personajes marginales sino que utilizan técnicas literarias similares: frases cortas, descripciones a machetazos, mucha acción y un narrador en primera persona.

Cuando falla la gravedad se sitúa en un futuro no demasiado lejano en el que occidente se ha segregado en multitud de pequeños estados en favor de los países musulmanes. Los moddies y los daddies se han vuelto muy populares. Los primeros se utilizan para potenciar ciertas capacidades del cerebro o incluso proporcionar conocimientos concretos, como entender otro idioma. Los segundos permiten al individuo adquirir una nueva personalidad (normalmente de un personaje de ficción). El protagonista es Marîd Audran, un tipo que vive en el Budayén, un barrio muy poco recomendable de una ciudad al norte de África, lleno de garitos, delincuencia y drogas, y que se gana la vida básicamente como detective. Cuando se cita en un bar con un posible cliente, éste es asesinado por un individuo que lleva un daddy de James Bond. A partir de entonces los crímenes se suceden uno tras otro en un cerco que se estrecha en torno a Marîd. Algunos de estos asesinatos son cometidos con una saña y una crueldad desconocidas en un lugar como el Budayén, que no es ajeno a la violencia.