“Don’t expect a butterfly”. Esta frase tan contundente, tan bonita, no deja de ser una advertencia: la dice una de las tripulantes de la nave espacial en la película Forbidden World, de Allan Holzman, y se refiere al enigmático contenido de una crisálida –conocida por la tripulación como ‘Sujeto 20’– que tienen cuidadosamente guardada en una incubadora. No saben qué es. Tampoco saben cuándo nacerá lo que contiene. Por lo que puede llegar a ser, por su potencial maldad, la temen.

Si digo que la película está producida por Roger Corman muchos imaginarán el tipo de película que es. Alguien malintencionado dirá que es la versión cutre de Alien. Pero nada más lejos de la realidad. Sí, es una película de bajo presupuesto y, sí, como en la de Ridley Scott, hay un alienígena a bordo. Pero no es sólo eso.

Jorge Fernández Gonzalo ha escrito en su Filosofía zombi que “todo remake plantea un efecto deconstructor”, que el remake lo que hace es “establecer parámetros de diferencias, pautas de contraste, desvíos” y, sobre todo, que “comprende una reimaginación, no una reescritura”. Inevitablemente hemos acostumbrado nuestra mirada al cine de presupuesto, a los cánones de calidad que nos plantea, y hemos aceptado sus logros como lo único realmente válido. Por eso, cuando vemos Forbidden World hemos de reajustar la mirada, afinar nuestras expectativas para entender y asimilar plenamente la manera en que un clásico (en este caso Alien) se legitima como tal a través de unos códigos nuevos, a través de una reimaginación (caso de que la película sea sólo un remake), y centrarnos en esas pautas de contraste, en los desvíos creativos que la obra, en sí misma, contiene. O, simplemente, tenemos que afinar nuestras expectativas ante algo diferente, ante algo nuevo que se quiere alejar de lo convencional y del aburrimiento del buen gusto (del “buen gusto”). El monstruo es menos sofisticado que el de Scott, cierto, pero no por ello la película es peor, ni su capacidad metafórica es menor.

Tendemos a denostar de antemano el cine de serie B porque nos parece cutre, porque nos parece malo. Pero nos parece cutre sólo en comparación con el cine de grande presupuesto. Y comparamos porque leemos la serie B de la misma manera que leemos la serie A. Y ahí está el error. No digo que seamos condescendientes o indulgentes con este tipo de cine. Digo que no podemos leerlo con las mismas gafas que utilizamos para leer la serie A. Siempre nos parecerá fallido, si lo hacemos. Hemos de encontrar otros códigos de lectura y de interpretación para aprender a valorar justamente estas películas (y estas literaturas). Tenemos que entender qué pretenden y qué intención hay detrás de la serie B. En muchas ocasiones sólo quieren ser películas de género, buenas películas de género sin mayores pretensiones (como Cabin Fever, de Eli Roth). En otras, esconden una gran película sin pulir. (Las de Sergio Corbucci son obras maestras sin pulir, por ejemplo). En otras, hay gestos de desafiante irreverencia y tenemos que aprender a percibir el valor que tiene ese gesto, y no huir espantados por la primera impresión.

Tendemos a denostar de antemano el cine de serie B porque nos parece cutre, porque nos parece malo. Pero nos parece cutre sólo en comparación con el cine de grande presupuesto. Y comparamos porque leemos la serie B de la misma manera que leemos la serie A. Y ahí está el error. No digo que seamos condescendientes o indulgentes con este tipo de cine. Digo que no podemos leerlo con las mismas gafas que utilizamos para leer la serie A. Siempre nos parecerá fallido, si lo hacemos. Hemos de encontrar otros códigos de lectura y de interpretación para aprender a valorar justamente estas películas (y estas literaturas). Tenemos que entender qué pretenden y qué intención hay detrás de la serie B. En muchas ocasiones sólo quieren ser películas de género, buenas películas de género sin mayores pretensiones (como Cabin Fever, de Eli Roth). En otras, esconden una gran película sin pulir. (Las de Sergio Corbucci son obras maestras sin pulir, por ejemplo). En otras, hay gestos de desafiante irreverencia y tenemos que aprender a percibir el valor que tiene ese gesto, y no huir espantados por la primera impresión.

Porque la serie B, como etiqueta, nunca ha sido una consideración únicamente presupuestaria. El sol del membrillo, de Víctor Erice, se rodó con bajísimo presupuesto y nadie la calificaría de serie B. Mi cena con André, de Louis Malle, tampoco se calificaría como tal y sin embargo, en el sentido presupuestario, es cine de serie Z (qué raro se hace escribir esto). O, por poner otro ejemplo, nadie calificaría, hoy, sabiendo lo que su autor haría después, la Eraserhead de David Lynch como serie B, por muy de bajo presupuesto que fuese y por muy alejada de la ortodoxia que estuviera. O quizá diríamos que es de serie B, sí, pero con el matiz legitimador de la etiqueta “de culto”; o, probablemente, la llamaríamos de serie B pero por toda la obra posterior de Lynch y porque siempre hay un hueco para la disidencia (para decir que hay hueco para la disidencia), pero sólo de una clase: la que plantea un reto intelectual. Porque resulta muy persuasiva la premisa de: es complicado, luego es bueno. O mejor: no lo entiendo, luego es excelente. Lo que no parecen darse cuenta quienes viven así, con estas anteojeras caballunas, es que la serie B irreverente, desacomplejada y divertida, también plantea un reto interpretativo de carácter intelectual: saber posicionarse ante esas obras atípicas y reajustar la mirada propia. Te obligan a cuestionarte a ti mismo. Aunque sea para rechazar, pero entendiendo lo que estás rechazando.

Así, la etiqueta, sobra decirlo, lleva consigo un juicio de valor peyorativo. Por ignorancia, claro. Y engreimiento. Útiles para entender estos fenómenos son estas palabras de Jordi Costa sobre el amargado crítico gastronómico de Ratatouille, cuando se enfrenta a un plato nuevo que le presenta, como decimos, un reto interpretativo: “…todos los modelos y mecanismos con los que se maneja no le sirven para valorarla, por lo que debe encontrar un nuevo lenguaje”. Se refiere a la nueva comida, y ese nuevo lenguaje que tiene que encontrar es lo que reclamamos.

Uno de nuestros mejores cineastas es, por ejemplo, Norberto Ramos del Val. ¿Condenamos su obra a la categoría invisible de lo infra? ¿Ignoramos sus aciertos, su poética y cosmovisión? ¿Dejamos que la hechura de serie B de sus películas opaque toda su importancia? ¿Nos negamos a ver la capital importancia de películas (por mencionar sólo tres), como Call TV, Faraday o El cielo en el infierno? ¿Por qué? Si en un tiroteo vemos claramente que las pistolas son de postín, ¿qué? ¿Qué significado real tiene que se note que la pistola es falsa? En rigor, ninguno. Sólo que, a algunos, les expulsa de la película, se rompe el conocido pacto de ficción porque ya no me puedo creer lo que veo. ¿No podemos ver hoy las películas en las que intervino Ray Harryhausen? El caso es que, tal como yo lo entiendo, la responsabilidad, en este caso, no es tanto de la película (o de su presupuesto), sino de quien la ve, que le da demasiada importancia a un aspecto no muy relevante en el conjunto de una obra. De nuevo: vale, sí, se nota que la pistola no es real, ¿y qué? Hay otros significados y otra imaginería en un tiroteo que nada tienen que ver con ese detalle que hacen que, en el fondo, la escena funcione igual. Es nuestra exigencia un (poco pija) de las cosas la que nos impide verlo.

Uno de nuestros mejores cineastas es, por ejemplo, Norberto Ramos del Val. ¿Condenamos su obra a la categoría invisible de lo infra? ¿Ignoramos sus aciertos, su poética y cosmovisión? ¿Dejamos que la hechura de serie B de sus películas opaque toda su importancia? ¿Nos negamos a ver la capital importancia de películas (por mencionar sólo tres), como Call TV, Faraday o El cielo en el infierno? ¿Por qué? Si en un tiroteo vemos claramente que las pistolas son de postín, ¿qué? ¿Qué significado real tiene que se note que la pistola es falsa? En rigor, ninguno. Sólo que, a algunos, les expulsa de la película, se rompe el conocido pacto de ficción porque ya no me puedo creer lo que veo. ¿No podemos ver hoy las películas en las que intervino Ray Harryhausen? El caso es que, tal como yo lo entiendo, la responsabilidad, en este caso, no es tanto de la película (o de su presupuesto), sino de quien la ve, que le da demasiada importancia a un aspecto no muy relevante en el conjunto de una obra. De nuevo: vale, sí, se nota que la pistola no es real, ¿y qué? Hay otros significados y otra imaginería en un tiroteo que nada tienen que ver con ese detalle que hacen que, en el fondo, la escena funcione igual. Es nuestra exigencia un (poco pija) de las cosas la que nos impide verlo.

El valor del cine de Corman, por ejemplo, ya sea el dirigido por él o el que lo tiene como simple productor (lo de simple es un decir), es su irreverencia. Ver una de sus películas es un acto irreverente. Bueno, más que verlas, gustar de ellas. Voluntaria, deliberadamente cutre y cafre, con esos efectos especiales primitivos y sus argumentos delirantes, (parte de) su cine se burla de la solemnidad de las grandes producciones de Hollywood, de todo el aura de prestigio que rodea a la industria y que nada tiene que ver con el cine. Luego están películas suyas intachables, gravemente infravaloradas, como El viaje, de 1967, o Bloody Mama, de 1970, excelentes piezas que, por dar un dato revelador, no aparecen mencionadas ni de pasada en la Historia del Cine de Román Gubern, y que nadie menciona, me parece, sin hacer antes la exculpadora prevención aséptica de subrayar sus orígenes de serie B. Corman no quiere tener nada que ver con la legitimidad intelectual y cultural que otorga la gravitas de las obras más tradicionalmente respetadas. Porque así como se suele decir que el hambre agudiza el ingenio, se puede también decir que el bajo presupuesto agudiza el ingenio, y eso hay que aprender a verlo. Tenemos que aprender a verlo. Jesús Franco supo verlo.

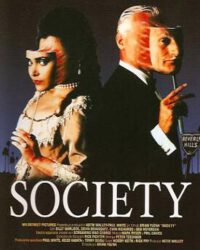

No esperemos encontrar mariposas convencionales en estas películas. Esperemos cosas amorfas, imperfectas y gratuitas. Es verdad que la interpretación, en muchos casos, roza lo imperdonable. Y qué. Eso no tiene por qué hundir la película y ejemplo de ello es la impactante Society, dirigida por Brian Yuzna en 1989: lamentables interpretaciones en una película compacta, desafiante y libre. Que resiste el paso del tiempo mejor que otros muchos clásicos de la década como Muñeco diabólico, Pesadilla en Elm Street, Poltergeist o, y perdón a los entusiastas, Arma letal o Jungla de cristal (también es verdad que la mejor buddy movie para mí ha sido siempre 48 horas). Y esto no es provocación: es que, revisitadas hoy, estas películas, aunque las interpretaciones, por mencionar sólo uno de sus elementos constitutivos, estén bien, tienen poco que ofrecer. Al contrario que Society.

No esperemos encontrar mariposas convencionales en estas películas. Esperemos cosas amorfas, imperfectas y gratuitas. Es verdad que la interpretación, en muchos casos, roza lo imperdonable. Y qué. Eso no tiene por qué hundir la película y ejemplo de ello es la impactante Society, dirigida por Brian Yuzna en 1989: lamentables interpretaciones en una película compacta, desafiante y libre. Que resiste el paso del tiempo mejor que otros muchos clásicos de la década como Muñeco diabólico, Pesadilla en Elm Street, Poltergeist o, y perdón a los entusiastas, Arma letal o Jungla de cristal (también es verdad que la mejor buddy movie para mí ha sido siempre 48 horas). Y esto no es provocación: es que, revisitadas hoy, estas películas, aunque las interpretaciones, por mencionar sólo uno de sus elementos constitutivos, estén bien, tienen poco que ofrecer. Al contrario que Society.

Aparte de los hallazgos y detalles puntuales y de las historias en sí –casi siempre cautivadoras–, lo importante de la serie B, su valor, es entender la película por lo que tiene de gesto. La serie B se desmarca conscientemente de una industria todopoderosa y parodia muchos de los lugares comunes en los que ésta cae, desacralizando así el imaginario que impone el cine de las grandes productoras, ya sea a través de un remake libre o ignorando por completo las líneas maestras que rigen un determinado género. (Como ejemplo de ambas cosas se me ocurre Braindead, de Peter Jackson, que está constantemente aludiendo a Psicosis, de Hitchcock, a la vez que transgrede a su antojo las convenciones del género o subgénero de los muertos vivientes). O haciendo lo que le da la gana.

No mitifiquemos más de la cuenta. Conservemos los pies en el suelo. Hacerlo es fácil si vamos salpicando de serie B nuestro consumo de serie A, habituándonos así a un cine artesanal fabricado sin arrogancia. Hay grandes, grandes joyas en el cine de bajo presupuesto. Algunos títulos que me ocurren a vuelapluma son:

Gran duelo al amanecer, (Giancarlo Santi, 1972); Zombi 2, (Lucio Fulci, 1979); Forbidden World, (Allan Holzman, 1982); Last House on the left, (Wes Craven, 1972); Voy, le mato y vuelvo (Enzo G. Castellari, 1967); Rolling Thunder (John Flynn, 1977); Nightmare in Columbia County, de Roger Young; Just Before Dawn, de Jeff Lieberman; Red Christmas, de Craig Anderson; las primeras películas de Fernando Arrabal; y casi todas las películas de Eloy de la Iglesia o Neil Marshall. Por no hablar de la Star Trek original de Gene Roddenberry. Y etcétera.