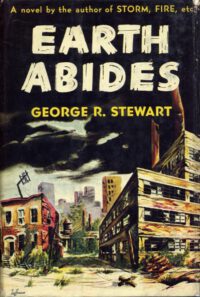

Fue una alegría descubrir que Gigamesh publicó una nueva traducción de ese rompehielos de la ciencia ficción que es Earth Abides, de George R. Stewart. Rafael Marín tiene toda la razón al escribir, en el prólogo, que La Tierra permanece es “una de las grandes novelas del género y, además, una de las grandes novelas americanas de la posguerra”. Tal cual. La novela, ya en 1949, sentó las bases de la literatura postapocalíptica y fundó toda una estética del derrumbe de la civilización y de la supervivencia que se iría extendiendo, libro a libro, película a película, en las décadas siguientes.

Fue una alegría descubrir que Gigamesh publicó una nueva traducción de ese rompehielos de la ciencia ficción que es Earth Abides, de George R. Stewart. Rafael Marín tiene toda la razón al escribir, en el prólogo, que La Tierra permanece es “una de las grandes novelas del género y, además, una de las grandes novelas americanas de la posguerra”. Tal cual. La novela, ya en 1949, sentó las bases de la literatura postapocalíptica y fundó toda una estética del derrumbe de la civilización y de la supervivencia que se iría extendiendo, libro a libro, película a película, en las décadas siguientes.

Novela seminal, La Tierra permanece aglutina los miedos arraigados en la consciencia colectiva después de la Segunda Guerra Mundial, y consolida, más que inaugura, un subgénero capital de la ciencia ficción: el relato postapocalíptico. La bomba atómica dio sentido a las fantasías sobre el fin del mundo, y en la novela asistimos a su puesta en escena, al ejemplo directo de lo que le esperaba a la humanidad si se cumplían esos miedos. Está narrada con una melancolía muy equilibrada: percibimos la pena por lo perdido (que es todo) antes que un odio por el causante de esas pérdidas. La lectura, por ejemplo, se ve como la herramienta cultural que reconfigurará la mentalidad humana, que hará germinar una vez más el genio humano.

Por otra parte, el texto está salpicado de breves fragmentos en cursiva que actúan como las incursiones de un narrador externo, ajeno al narrador en tercera persona que despliega la historia común de Isherwood, el protagonista, y la Tribu, los personajes que se le van añadiendo, y que funcionan como un alejamiento momentáneo de la historia, para que cojamos perspectiva.

Sólo las ruinas

Describe el narrador los efectos que tiene lo que él llama el Gran Desastre en la gente normal. (Más adelante volveré sobre este punto). Pronto aprendemos que, en la taxonómica nomenclatura del narrador, la Segunda Muerte es el estado aletargado en el que quedan todos aquellos que, físicamente, han sobrevivido a la aniquilación de la vida humana en la Tierra, pero que no han sabido sobreponerse, que no han sido lo suficientemente fuertes como para rehacer sus vidas en ese nuevo marco de hostilidad. Cómo deambulan, asilvestrados y desprotegidos, los restos solitarios de una civilización que ya no existe es algo que va aprendiendo el protagonista, Isherwood Washington, que, con unas torpes dotes sociales y muy enfocado en sus pasiones culturales, ha perdido menos, con el vaciado del mundo, que sus semejantes más sociables. Ya percibimos su carácter retraído en las primeras, espléndidas, páginas: está aislado en una solitaria cabaña en medio del bosque, preparando su tesis, por lo que tarda días en descubrir que el mundo que él conocía, pero en el que no se movía con naturalidad, se ha ido a pique.

Sobrepuesto, viaja desde San Francisco hasta Nueva York para descubrir que también Manhattan es un páramo silencioso. Sus descripciones de la que es, seguramente, la mejor ciudad del mundo, son fascinantes. El contraste entre la imagen vertiginosa y parpadeante que tenemos de Nueva York y las calles agrietadas y vacías resulta paradójico y tremendamente efectivo: es más impactante ver una Nueva York abandonada que una pedanía abandonada. Años después de esta novela, el escritor Walter Tevis explotaría, en su obra maestra Mockingbird, todas las posibilidades que la pincelada neoyorquina de Stewart sugería. (Curiosidad: la traducción literal del título como El pájaro burlón es uno de esos deslices inexplicables en que a veces incurre el mundo editorial. Mockingbird es ruiseñor; pero si descompones la palabra, es, efectivamente, pájaro burlón).

Cuando, después de su viaje por Estados Unidos, el protagonista vuelve a casa, acaba conociendo a Emma, o Em, con la que acabarían formando lo que ellos llaman La Tribu. Se forma un núcleo, una tentativa de civilización. Quiere el protagonista transmitir sus conocimientos de aritmética, de geografía, su amor por la lectura y por la música para que no se pierda el lado bueno de las cosas, podríamos decir, y para contribuir a sofisticar las mentes de los nacidos después del desastre. Otro detalle clave, uno que Jean Pierre Andrevon acabaría, como Tevis, exprimiendo al máximo en su novela Mundo desierto, es que no vemos protagonistas expertos en literatura, ni a ingenieros ni a médicos en acción ni apasionados amores brotando libres sin las constricciones de la sociedad. No. Vemos a gente normal hundida en una situación límite. Vemos cómo sobrevive la gente normal, sin muchos recursos, o sin muchas luces, como suele decir el narrador, en un mundo asolado que pediría mentes de genio para reestructurarse. No se le puede acusar de racista al narrador, pero sí, por algunos detalles como este, de clasista. La culturización de una persona es lo que mide, cree, su capacidad para sobrevivir, dando paso a una gradación entre supervivientes muy poco constructiva: solo los más inteligentes deberían sobrevivir.

Dijo Vicente Luis Mora, en un lejano texto de su blog, que el protagonista “sólo puede contemplar nuevas generaciones de hombres caracterizados por su brutalidad y su primitivismo, auténticos salvajes, pero innegablemente aptos para sobrevivir en la realidad postsocial que la novela retrata”. Esa realidad postsocial que menciona Mora será la base del mundo futuro, pese a quien le pese. El protagonista, que tanto cree en la cultura humana, acaba aprendiendo que no será H. G. Wells precisamente lo que les sacará adelante. Se resigna, con el tiempo, y un escepticismo tristón acaba adueñándose de él.

La novela tiene en el martillo un símbolo claro: el pasado, la civilización, la creatividad y la inteligencia humanas, pero también su pragmatismo y su desgarrador sentido de la supervivencia, se condensan en el quilo ochocientos gramos del martillo que, desde antes del desastre, acompaña siempre al protagonista. Los que nacen después del desastre veneran al martillo como si fuera un objeto sagrado. Esta mistificación, irracional y supersticiosa, queda clara en la página 216: teme no poder frenar este tipo de pensamientos mágicos. Que surjan es motivo de desprecio intelectual para Isherwood.

La novela tiene en el martillo un símbolo claro: el pasado, la civilización, la creatividad y la inteligencia humanas, pero también su pragmatismo y su desgarrador sentido de la supervivencia, se condensan en el quilo ochocientos gramos del martillo que, desde antes del desastre, acompaña siempre al protagonista. Los que nacen después del desastre veneran al martillo como si fuera un objeto sagrado. Esta mistificación, irracional y supersticiosa, queda clara en la página 216: teme no poder frenar este tipo de pensamientos mágicos. Que surjan es motivo de desprecio intelectual para Isherwood.

Stewart supo agrupar, en su protagonista, todas las contradicciones comunes de la humanidad. Se queja a menudo de ser el único que piensa, de ser el único que contribuye a un resurgir de la cultura en lugar de limitarse a sobrevivir, como hacen, en su opinión, los demás integrantes de la autodenominada Tribu. Y tiende, por ello, al pensamiento recurrente, circular, obsesivo, sin poder hacer nada para evitarlo. (El pundonor como lastre). En un escenario irreal te plantea el narrador un conflicto emocional muy real: la oposición evidente entre los deseos civilizadores de uno y la desgana conformista del resto de la tribu. Muchas novelas postapocalípticas o distópicas se esfuerzan por crear un mundo deshumanizado, un imaginario desolador, pero no un elenco de personajes tan bien definidos, tan representativos de la, a veces, vergonzosa naturaleza humana. Stewart tocó todos los palos. También el estrictamente narrativo dado que, la tercera persona, a lo largo y ancho de este libro, ayuda especialmente a tensar el ritmo y las expectativas de lectura: si leemos una novela postapocalíptica narrada en primera persona sabremos que el protagonista sobrevive.

Como detalle, confieso que esta novela tiene una de esas frases tan impopulares con las que uno, a veces, conviene: “¡La inteligencia de los perros está sobrevalorada!”. Es así. Con diálogos, como el de la página 117, entre Isherwood y Em, que dicen lo que realmente quieren decir por debajo de lo que efectivamente dicen, demuestra el autor un hábil manejo de las hablas de la gente normal, de cómo hablamos todos cuando estamos en casa. Domina el juego de velar y desvelar, de ocultar y de enseñar, que convierte al diálogo en un artefacto sutil: esos sobreentendidos solo pueden darse entre dos personas que se conocen a fondo. Entre el imaginario postapocalíptico, que lo abarca todo, y el reflejo de las frustraciones humanas, tenemos materia suficiente en La Tierra permanece como para considerarla, como Rafael Marín, una de las mejores novelas de posguerra, y quizá la mejor en su género.

La Tierra permanece. Earth Abides (1949), de George R. Stewart

Traducción de Lluís Delgado.

Ed. Gigamesh, 2016.

Tapa blanda. 344 pp. 24€

Ficha en La Tercera Fundación