O, en inglés, Where Late the Sweet Birds Sang. El título de esta novela de Kate Wilhelm viene de un verso de un soneto de Shakespeare que evoca la juventud perdida, todo lo que perdemos, de hecho, y habla de sobrevivir a la pérdida y aun así seguir amando. Título bien escogido para esta novela que es una fix-up de tres cuentos largos, de tres novelas muy cortas, ambientadas todas en un mundo en el que las artes se han perdido, en el que todo parece subordinado al orden y a la despersonalización.

O, en inglés, Where Late the Sweet Birds Sang. El título de esta novela de Kate Wilhelm viene de un verso de un soneto de Shakespeare que evoca la juventud perdida, todo lo que perdemos, de hecho, y habla de sobrevivir a la pérdida y aun así seguir amando. Título bien escogido para esta novela que es una fix-up de tres cuentos largos, de tres novelas muy cortas, ambientadas todas en un mundo en el que las artes se han perdido, en el que todo parece subordinado al orden y a la despersonalización.

Frente a un desastre ecológico y la progresiva merma de la esterilidad, una familia, cobijada en un valle del Estado de Virginia, decide crear clones. Lo que veremos, con el correr de las páginas, es la relación entre clones y seres humanos, la imprevisibilidad de las invenciones y los avances tecnológicos.

He leído la novela justo después de la estupenda, y diría que olvidada, Winter’s Children, del británico (y diría que olvidado) Michael G. Coney, y la escritura de Wilhelm, sin ser nada del otro mundo, se lee como un paso adelante con respecto a la de Coney. En cualquier caso, estos autores ponen el acento en otra parte, lejos de la vocación estilística, de las bondades de una prosa acogedora –lo que ya está bien– y se centran en la creación de un mundo postapocalíptico nevado, en el caso de Coney, y en el de una sociedad titubeante, arrasada por la tecnología, o por esa variante de la inteligencia artificial que son los clones, en el caso de Wilhelm. (Tengo que admitir que muchas, muchas obras sobre clones no recuerdo… Algún título se me ocurrió apuntando estas impresiones para C, pero pocos. Quizá el que más recordaba era La quinta cabeza de Cerbero, de Gene Wolfe, autor al que por otro lado creo que tendría que revisitar).

En la primera parte de la novela de Wilhelm vemos el colapso de la civilización, y cómo, en medio de esa caída, la llamada de lo salvaje parece atraer a las gentes como la mejor alternativa posible a su nuevo contexto de decadencia y ruina. Los clones, como idea para preservar a la humanidad, tienen, o desarrollan, su propia inteligencia (artificial), y no tardan en rebelarse, en alzarse en contra de sus creadores.

Te salió el tiro por la culata, Humanidad, con tu idea de clonar. Se me ocurre que algo así podría ser el eslogan de la novela. (Perdón).

En la segunda parte vemos un viaje por río hasta Washington D. C., y lo que encuentran es la nada. Como decía al principio, la de Wilhelm no es la mejor escritura, ni la más envolvente ni sugerente, pero los tramos del viaje y el vacío que se encuentran es de lo mejor de la novela. Las incursiones en los bosques, como lugar desprovisto de las implicaciones perversas de la tecnología malentendida, es reconstituyente para los personajes, quizá a pesar de los autodesignados responsables de la comunidad. Es en la tercera parte donde aparece el que me ha parecido el mejor personaje de la novela. El clon Mark no es que sea un gran, gran personaje, pero sin duda es el más colorido y el que arrasa en tu imaginario con todos los demás, y es alguien, además, que resuena en tus instintos humanos entre tanto desastre. Tiene el don de la genialidad: escucha y habla el lenguaje de los bosques. Gasta bromas pesadas a sus ¿hermanos? clónicos. ¿Os puedo hacer marquitas en las orejas para identificaros mejor? Wilhelm hubiera podido extender este distintivo del personaje a lo largo del libro, y conseguir así uno de los mejores de la década de los 70.

En la segunda parte vemos un viaje por río hasta Washington D. C., y lo que encuentran es la nada. Como decía al principio, la de Wilhelm no es la mejor escritura, ni la más envolvente ni sugerente, pero los tramos del viaje y el vacío que se encuentran es de lo mejor de la novela. Las incursiones en los bosques, como lugar desprovisto de las implicaciones perversas de la tecnología malentendida, es reconstituyente para los personajes, quizá a pesar de los autodesignados responsables de la comunidad. Es en la tercera parte donde aparece el que me ha parecido el mejor personaje de la novela. El clon Mark no es que sea un gran, gran personaje, pero sin duda es el más colorido y el que arrasa en tu imaginario con todos los demás, y es alguien, además, que resuena en tus instintos humanos entre tanto desastre. Tiene el don de la genialidad: escucha y habla el lenguaje de los bosques. Gasta bromas pesadas a sus ¿hermanos? clónicos. ¿Os puedo hacer marquitas en las orejas para identificaros mejor? Wilhelm hubiera podido extender este distintivo del personaje a lo largo del libro, y conseguir así uno de los mejores de la década de los 70.

Un buen ejemplo, tanto este como el de la nevada novela de Coney que he citado al principio, de ciencia ficción rural (¡no todo va a ser Simak!). Y estoy de acuerdo con Nacho en que las elipsis están muy bien repartidas en la historia. Dinamizan el relato, como suelen hacer siempre las elipsis, pero aquí además tienen el añadido de las implicaciones de la decadencia. Creo que la novela es excelente, y aunque sea cierto que podría haber trabajado más el leguaje, o haber prestado más atención a su propia genialidad del personaje en la tercera parte final, el libro, como idea, como imagen y como enfoque, es una lectura atemporal.

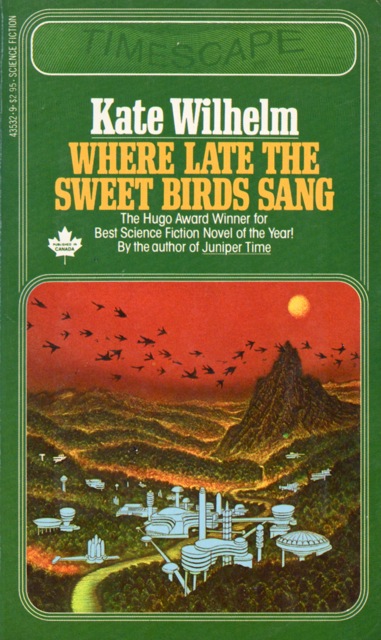

Where Late The Sweet Bird Sang, de Kate WIlhelm

Timescape, Pocket Books, 1981

207 pp.

La estación del crepúsculo (Bibliópolis, col. Bibliópolis fantástica nº62, 2009)

Where Late the Sweet Birds Sang (1976)

Trad. Manuel de los Reyes

208 pp. Tapa Blanda. 18,95€

Ficha en La Tercera Fundación

Pues la verdad es que a mí tampoco se me ocurren muchas novelas donde la clonación sea el eje central de la trama. Además de las citadas por Mario diría que Cyteen de C. J. Cherryh, que cuenta el desarrollo desde la infancia de la protagonista, que es una clon de una importante figura política y empresarial asesinada, y con el tratamiento del conflicto de una parte de la población que es clónica y trabaja de forma forzada.

No he leído esta novela pero por lo que cuenta el artículo, me da la impresión de que el despertar y rebelión de los clones guarda un parecido más que razonable con lo que sucedería con el proyecto Gestalt de la saga de videojuegos Nier. No sé si habrá alguien por aquí que esté al tanto de este mundillo; puede que Ignacio.

Por otra parte, no estaría mal que el siempre tan transparente Luis G. Prado contase un día el motivo de alterar tan significativamente el título de esta novela de Wilhem.