El reciente artículo del propietario de esta casa acerca de una antología de Robert F. Young me abrió la curiosidad por leer «Little Dog Gone», el único cuento con el que consiguió ser finalista del Hugo. Cuando me disponía a ello en inglés, descargando el enlace a un pdf que un amable lector había remitido en los comentarios, se me ocurrió hacer una búsqueda por si estaba en castellano; en particular, porque no me resulta cómodo del todo leer revistas en la tablet, soy así de viejuno. Y en efecto, había una versión, pero también estaba ahí una de las peores noticias posibles: la traducción era de F. Sesén, un nombre que despierta en mí escalofríos, llanto y crujir de dientes.

Como el volumen en cuestión estaba literalmente al alcance de mi mano, la estiré. Y tras leer unas líneas no pude dejarlo; es lo que tienen los confinamientos, que uno se aferra a cualquier pasarratos. Una vez terminado el cuento, me dije: creo que no he leído esta antología. A ver el resto. Es el tipo de caprichos por el que sí hago esta sección irrelevante en vez de leerme las últimas novedades, que fue una obligación que afronté muchos años y ahora no me apetece casi nada. Prefiero que me recomienden, pero encuentro que prácticamente sólo aquí en C hay consejos fiables que no son de amigos que se deben favores o quieren procurárselos, con lo que me pierdo muchas cosas.

Sesén tradujo el relato como «El perrido», porque a lo largo de su carrera profesional hizo cosas mucho peores y tampoco pasó nada. Sin embargo, la versión esta vez resulta legible, lo que me animó a seguir leyendo. Es uno de esos cuentos amables de Young, con elementos «cultos» para lo que es el género, en el que un actor fracasado se reinventa vagabundeando por esos planetas de Dios con una suerte de Lucy Lawless (la de Xena, la princesa guerrera) que se encuentra en un tugurio, así como un perro extraterrestre que se teletransporta. Una muy típica historia de redención, con los bien dosificados detalles emotivos propios del autor, pero que se cae a cachos de convencional en su escenario espacial «far west» y la caracterización muy obvia de los personajes. Sin embargo, entiendo la razón por la que el cuento llamó la atención: el final es realmente inesperado y conmovedor. No es uno de los cinco mejores cuentos de Young que he leído, pero la conclusión es que tampoco puedo darme por decepcionado. El Hugo lo ganó a la postre una cosa de los Dorsai de Gordon Dickson, con lo cual tampoco habría sido raro que se lo dieran. Si bien ese mismo año se publicó algún que otro cuento con mayores méritos, caso de «Playa terminal», de Ballard (ese autor que dibujó nuestro presente y que jamás fue ni siquiera finalista del Hugo), «El hombre en el puente», de Aldiss, o «El collar de Semley», de Le Guin.

Quizá el motivo por el que la traducción de Sesén no es tan desafortunada como de costumbre es una buena corrección. Creo haber escuchado alguna vez que gente de Nueva Dimensión estuvo implicada en algún momento de esta serie de antologías para Géminis, pero no lo sé con la misma certeza que sí tengo sobre los volúmenes «Anticipación», de la editorial Ferma, cuyo cierre dio paso a la creación de ND. Sí puedo aportar que aquí aparecen varios nombres que serían luego cercanos a la gente de ND, caso del traductor Jesús de la Torre (que firmó más adelante traducciones en Acervo, como antologías repartidas con Luis Vigil y un Pedro Víctor que intuyo que sería Domingo Santos), el portadista Enrich o el ilustrador Josep Maria Beá.

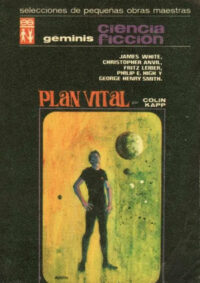

Durante un breve periodo al final de los sesenta, Géminis publicó bastante ciencia ficción, aunque de forma barullera. Empezó al menos otra serie de antologías e incluyó varias más, entre ellas valiosos volúmenes de Lo mejor del año de Donald Wollheim, en una tercera colección en la que también vieron la luz varios de los libros más controvertidos de Robert A. Heinlein, como Los dominios de Farnham, nunca reeditado, o Tropas del espacio.

Estos volúmenes de Selecciones de pequeñas obras maestras están íntegramente tomados de Galaxy, If y Worlds of Tomorrow, revistas hermanas que como ya he comentado conformaron en los cincuenta y los sesenta una rama de la cf con la que simpatizo espacialmente, una especie de tercera vía de corte más sociológico que ni desdeñaba los temas «muy de género» de Astounding ni se centraba en los aspectos formales como F & SF, y en particular la posterior evolución de esa tendencia hacia la new wave.

Este librito está casi íntegramente compuesto de aportaciones de tipos de perfil similar al de Robert Young, nombres secundarios de la época, por lo general de rendimiento fiable, aunque a mi juicio no tan inmerecidamente olvidados como Young. La única excepción es Fritz Leiber, una firma de elite de la época, que aporta aquí un intrascendente relato de pocas páginas, «La prisión de cristal». Creo que con Leiber me pasa que o me gusta mucho, como en «Voy a probar suerte» o «Nave de sombras», o no me gusta nada, como en el relato que ya mencioné en mi comentario sobre el último Zikkurath o en los peores de los cuentos de la serie del Gran Tiempo. En estos últimos casos el denominador común es un tono afectado, con un sentido del humor o una pretensión poética que a mí me resultan pretenciosos y huecos. Es, por cierto, una enfermedad que afectó en el final de sus carreras a varios grandes, como Heinlein, Clifford Simak u, ocasionalmente, Frederick Pohl. Parece como si estuvieran haciendo chistes que sólo les hacen gracia a ellos y que se les consienten por ser quienes son.

El librito se cierra con una sonrisa con «El perrido», como decía, y se abre también con tono agradable de la mano de James White, en «La guerra cínica». Aparecido originalmente en el New Worlds de John Carnell, del que también he hablado ya aquí, es un relato de desarrollo ameno pero convencional, aunque curiosamente coincide en un final inesperado y centrado en el mismo factor argumental que «El perrido». White fue un escritor muy reconocido como verdulero eficiente en el mercado anglosajón, y su serie sobre un hospital espacial fue, junto con las contemporáneas de Harry Harrison y Keith Laumer, una de las más populares del género en los años cincuenta, sesenta y setenta, cuando el forzar continuaciones todavía no se llevaba. En español sólo está traducido el primero como Hospital del Espacio, en edición infame, aunque la serie es el tipo de hamburguesa algo chapucera pero jugosa que a mí me apetece consumir de vez en cuando. Espero, eso sí, haber progresado algo más allá como lector, e incluso como ser humano.

El librito se cierra con una sonrisa con «El perrido», como decía, y se abre también con tono agradable de la mano de James White, en «La guerra cínica». Aparecido originalmente en el New Worlds de John Carnell, del que también he hablado ya aquí, es un relato de desarrollo ameno pero convencional, aunque curiosamente coincide en un final inesperado y centrado en el mismo factor argumental que «El perrido». White fue un escritor muy reconocido como verdulero eficiente en el mercado anglosajón, y su serie sobre un hospital espacial fue, junto con las contemporáneas de Harry Harrison y Keith Laumer, una de las más populares del género en los años cincuenta, sesenta y setenta, cuando el forzar continuaciones todavía no se llevaba. En español sólo está traducido el primero como Hospital del Espacio, en edición infame, aunque la serie es el tipo de hamburguesa algo chapucera pero jugosa que a mí me apetece consumir de vez en cuando. Espero, eso sí, haber progresado algo más allá como lector, e incluso como ser humano.

«Divide y vencerás», de Christopher Anvil, es un truñaco de cuidado, al que sólo salva su breve extensión. Anvil también responde al perfil de secundario apreciado minoritariamente por una serie de space opera, y aunque en general sus textos son de corte militarista, aquí nos presenta un diálogo entre un agente ruso infiltrado en Estados Unidos y su jefe, que ha ido a ver por qué no consigue sembrar la cizaña en la sociedad estadounidense. Resulta que es que todas las razas y credos se llevan muy bien en Estados Unidos y es imposible romper esa armonía. Un visionario, este Anvil. Fue uno de los autores de confianza de Campbell en los últimos años al frente de Astounding-Analog, aunque este cuento no sé por qué se lo coló a Frederick Pohl cuando dirigía Galaxy.

Si Young trabajó durante décadas como bedel de un colegio mientras iba acumulando cuentos en las revistas del género, el inglés Philip E. High fue conductor de autobús durante treinta años, según detalló John Clute con motivo de su necrológica, pese a lo cual tiene una considerable obra publicada. Por lo que he leído, no llega a pasar nunca del aprobado alto, y aquí se queda lejos de eso. «El guardián» es un topiquísimo y superfluo tropo sobre el manido argumento de los investigadores que resultan ser gente especial infiltrada entre los humanos comunes.

Una variante del mismo tema es la usada por Colin Kapp, compañero de generación británica de High, en el más largo de los relatos del volumen y que se destacaba en portada, «Plan Vital». La originalidad en este caso radica en que la investigación trata de descubrir por qué se quitan la vida los sujetos de un experimento para elevar la inteligencia humana, y el investigador es un «filósofo consultor» (una figura que hoy existe pero no cuando Kapp escribió este relato), si bien lo cierto es que su uso de la filosofía es nulo y el cargo tiene mucho regusto a pose. Ese protagonista, Seroia Passover, también está presente en otros relatos posteriores de Kapp que no conozco, si bien Don D’Ammassa asegura en un artículo sobre el autor que en ellos parecen haberse olvidado las consecuencias del final de este cuento, que hacen más bien imposible proseguir después.

Una variante del mismo tema es la usada por Colin Kapp, compañero de generación británica de High, en el más largo de los relatos del volumen y que se destacaba en portada, «Plan Vital». La originalidad en este caso radica en que la investigación trata de descubrir por qué se quitan la vida los sujetos de un experimento para elevar la inteligencia humana, y el investigador es un «filósofo consultor» (una figura que hoy existe pero no cuando Kapp escribió este relato), si bien lo cierto es que su uso de la filosofía es nulo y el cargo tiene mucho regusto a pose. Ese protagonista, Seroia Passover, también está presente en otros relatos posteriores de Kapp que no conozco, si bien Don D’Ammassa asegura en un artículo sobre el autor que en ellos parecen haberse olvidado las consecuencias del final de este cuento, que hacen más bien imposible proseguir después.

Kapp es otro de esos secundarios que he escuchado decir que merecería muchísimo más reconocimiento; incluso en una ocasión oí al mítico Frank G. Rubio afirmar que era el mejor escritor de cf de todos los tiempos, con esa certeza inquebrantable que sólo él era capaz de transmitir en las primitivas tertulias madrileñas de los años ochenta. Casualmente, leí en la adolescencia varios relatos de Kapp que me gustaron bastante, incluidos en antologías de Lo mejor de año, y tenía por entonces su nombre por más de lo que realmente era. No he sido luego tan afortunado. Tiene una novela publicada en castellano, El núcleo del caos, en la ignota colección Albia, que creo haber leído sin que me dejara para hoy huella alguna.

Junto con el primero de White y el último de Young, el cuento que más me agradó en el tomito fue «La noche antes», de George H. Smith. Este Smith, al que es habitual confundir con George O. Smith (el amigo de Asimov que le levantó la mujer a John Campbell, entre otras muchas anécdotas sustanciosas), fue un prolífico garbancero de los que debían publicar varias novelas al año para poder vivir del asunto; sobre todo, al parecer, novelillas eróticas con seudónimo. No tengo recuerdo significativo de ningún otro relato suyo, pero este «La noche antes», una de sus últimas publicaciones en revistas del género, tiene un aroma intrigante. Un narrador que da por hecho que esa es la última noche de la humanidad se dedica a visitar reuniones de chiflados macguferos y una iglesia. No sabemos en ningún momento si su percepción es cierta, ni si la mujer que conoce y que dirá ser (otra vez, sí, otra vez) una extraterrestre infiltrada lo es realmente. El relato consigue transmitir inquietud y alguna sonrisa.