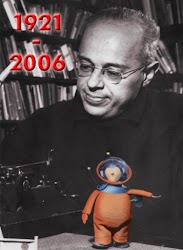

Stanislaw Lem por Jean Mallart

Hay autores, aquellos verdaderamente grandes, cuyo eco nunca se apaga. Al contrario, su voz se extiende y se pueden localizar sus aromas en cualquier guiso literario de cierta calidad, aun cuando ni el lector —y a veces ni siquiera el escritor— sabrían decir de dónde viene dicho sabor. El inconsciente colectivo apadrina esos elementos, esas ideas, esos personajes, esas técnicas literarias de tal modo que parece que siempre hubieran estado allí; sin embargo, hubo un principio, surgieron de alguna mente tras un terremoto de creatividad para ser algo común, una cima conquistada, unos hombros de gigante a los que los demás nos aupamos y que, a fuerza de usarlos de plataforma, olvidamos. Algo así sucede con Lem, uno de los grandes sin distinciones, sin acudir a géneros limitantes; autor con mayúsculas. Aunque su voz fue, a menudo, la de nuestra más querida y humilde ciencia ficción, su intención y sus logros fueron siempre universales.

El Lem escritor era un iconoclasta, dueño de un cerebro privilegiado que le permitió acaparar saberes varios (medicina, matemática, filosofía, física, teoría literaria), y capaz de escribir usando muchos registros diferentes y siempre con genialidad. Cultivó la sátira feroz y corrosiva de sus aventuras de Ijon Tichy, la poesía de los robots erigidos en seres sensibles de Ciberiada, la filosofía de lo extraño y ajeno en Solaris, la aventura en El Invencible, Edén y Las aventuras del piloto Pirx, la sorna literaria y filosófica de su Vacío perfecto, el heroico canto a la lucha del hombre contra el azar de La investigación y la surrealista pesadilla neokafkiana de Memorias encontradas en una bañera.

Pero lejos de biografías, de largas listas con sus premios y doctorados, del número de idiomas a los que se tradujo su obra y los millones de lectores que compraron sus libros, en este día tan especial, prefiero reseñar la voz que, tras haber leído su obra, intuyo detrás de sus fantasías mordaces y juegos metaliterarios. El Lem que conocí —o que imaginé a partir de sus libros, que al fin y al cabo es lo mismo— era un hombre complejo, contradictorio, que luchaba contra un pesimismo inevitable, contra la certeza de saber que el universo es una máquina ajena e incognoscible en último término, que incluso los otros seres humanos son extraños robots movidos por programaciones aberrantes. En su obra nos mostraba ese miedo dual: a los hombres ajenos, al cosmos incognoscible y oponía contra esas ideas de vacío y horror, la más humana de las habilidades: el humor, la ironía, a ratos la poesía, una rica colección de espejos deformantes tras los que, a menudo, se escudaba y nos escudaba a nosotros, sus lectores.

Ese Lem, que habita en las páginas de sus libros, aún no ha muerto y posiblemente no lo haga nunca. Sé que no se ha ido: me lo volveré a encontrar cada vez que acuda a releer las aventuras de Ijon Tichy, o las de los constructores robóticos Trurl y Clapaucio. Lo hallaré, sin duda, visitando el planeta Solaris y su prodigioso mar, o implicado en las modestas y humanas aventuras de Pirx. Posiblemente también lo intuya en otros libros, muchos de los cuales aún no se han escrito, navegando camuflado en las corrientes subterráneas del inconsciente colectivo y de la creación literaria.

Me quedo con esa reconfortante idea para despedirle con un “hasta siempre Stanislaw”.