La subversión de la democracia por medio de las concentraciones del poder privado es, desde luego, un fenómeno familiar.

Noam Chomsky: Estados fallidos.

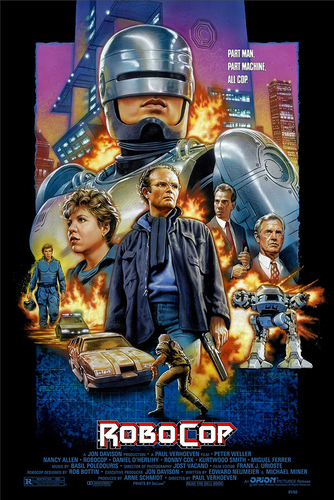

Dura, desoladora película donde las haya. Revisitas hoy Robocop y no sólo no ha perdido nada de fuerza sino que, en esta expansión de Estados policiales en la que vivimos, con la presencia invasora y psicopática de la policía en las calles, es más importante que nunca volver a ver la película con la que Paul Verhoeven –uno de los mejores directores europeos vivos– llegó a Estados Unidos, desde los Países Bajos, a finales de los años ochenta con su imaginario y su irreverencia.

Dura, desoladora película donde las haya. Revisitas hoy Robocop y no sólo no ha perdido nada de fuerza sino que, en esta expansión de Estados policiales en la que vivimos, con la presencia invasora y psicopática de la policía en las calles, es más importante que nunca volver a ver la película con la que Paul Verhoeven –uno de los mejores directores europeos vivos– llegó a Estados Unidos, desde los Países Bajos, a finales de los años ochenta con su imaginario y su irreverencia.

En una Detroit asediada por la droga y las violencias derivadas del tráfico de la droga, presentan, en la sala de reuniones de la cúpula masculina y bien vestida de la megacorporación de turno, la última ratio en armamento policial (o militar): un robot (pelín ridículo, todo hay que decirlo), levemente avícola –si me preguntan yo diría que directamente gallináceo– que más que defender a la ciudadanía se percibe como un ataque a cualquier cosa que se desvíe un solo milímetro del orden privado, o, visto de otra manera, como un arma de la policía para defenderse –como institución– frente a los peligros del desenfrenado crimen urbano. Medio minuto después somos testigos de cómo la máquina, desajustada o no, tirotea a uno de los ejecutivos en una escena orquestada por Verhoeven con un frenético sentido del ritmo que será una de las constantes a lo largo de la película. Una escena de una violencia difícil de digerir.

Esos son los primeros compases de la película, un adelanto para que veamos dónde estamos a punto de entrar y en qué consiste ese cóctel de violencia de Estado, capitalismo y ciencia ficción urbana. El punto de partida es sencillo: Peter Weller, acompañado por Nancy Allen, su recién asignada pareja laboral, pronto recibirá más balazos que Faye Dunaway y Warren Beatty en Bonnie & Clyde, y de ahí pasará, ciencia ficción mediante, a ser el Robocop que todos conocemos.

El caso es que la película es tanto una radiografía de la violencia estructural de un Estado corrupto como la historia de alguien que en ese mundo quiere recuperar su humanidad. El lento camino a casa de alguien que está solo y herido.

Un buen ejemplo visual de esa nostalgia es el juego de girar la pistola sobre el índice para guardarla en la cartuchera, gesto del que alardea siempre el personaje de Weller, que lo hace tanto cuando era humano como cuando ya es un ciborg, y luego ves de dónde le viene el detalle y ves que es del hijo que le pregunta si lo sabe hacer igual que lo hacen sus ídolos en la tele. Esa humanidad, latente en la máquina.

Los planos subjetivos, cuando están acabando de fabricar a Robocop, humanizan la máquina y afinan el punto de vista de la película. Son planos pixelados, a veces parpadeantes: los de unos ojos neonatos tratando de enfocar mejor el mundo nuevo al que nace, como si quisieran hacerse un hueco, con esfuerzo, en ese mundo en el que pronto verán que el lucro es lo que lo domina todo.

Los planos subjetivos, cuando están acabando de fabricar a Robocop, humanizan la máquina y afinan el punto de vista de la película. Son planos pixelados, a veces parpadeantes: los de unos ojos neonatos tratando de enfocar mejor el mundo nuevo al que nace, como si quisieran hacerse un hueco, con esfuerzo, en ese mundo en el que pronto verán que el lucro es lo que lo domina todo.

Verhoeven dirige la película con la misma violencia y crispación, diría que con la misma rudeza y bronquedad que vemos retratada en pantalla, la que le es propia a la Detroit (más o menos ficcional) de la película. El montaje a veces puede ser brusco, duro, y la representación de la ciudad busca la cosa feísta, con colores apagados, deslucidos y atmósferas lúgubres que hacen de ella, además de una geografía, un estado de ánimo que son logros visuales que debemos a las luces mortecinas que supo aportar el talento de Jost Vacano, director de fotografía con el que seguiría trabajando Paul Verhoeven en sus siguientes trabajos en los Estados Unidos.

Lo gráfico de la violencia es una elección autoral nada inocente, también, y aunque en ese apartado tenga sus deudas con Terminator, domina el doble lenguaje visual, salteado, que sería tan importante, tan decisivo, en Starship Troopers: por un lado el de la realidad, y por otro el de la realidad difundida por los medios de comunicación. Y, sobre todo, por las noticias televisadas: así vemos hasta qué punto los medios modifican la realidad, cuánto pervierten los hechos y la comprensión de los hechos.

También quiero mencionar un fuera de campo memorable –hacia el final, cuando vemos lo poco que queda de la enorme máquina que vimos matando al ejecutivo al principio de la película– donde lo que domina es el encuadre de la violencia. Fuera de campo queda lo que sobra. La corrupción, el asesinato, la injusticia: todo, en Robocop, dentro de plano. Es una violencia que sigue impactando (como cuando hoy revisitas Aliens), y Verhoeven siempre apuntando hacia arriba. A la cabeza del organigrama.

El de Robocop es, de hecho, el mismo mundo que vemos en Wall Street, de Oliver Stone: avaricia y vicio por el lucro, corrupción y desinterés por cualquier cosa humana que no sea dinero y poder. El mismo que ése y que el del presente alternativo de Regreso al futuro 2. Qué ligadas van, cuando las vemos así, empresa y violencia. O, como dice el crítico John Kenneth Muir en su blog: la película se centra en qué le pasa a una “sociedad decente y moral que permite que una organización lucrativa acabe siendo más importante que la comunidad en sí”.

Y qué reparto, qué complicidad entre personajes. Entre Weller y Nancy Allen, que protagonizó también ese otro clásico de la ciencia ficción ochentera que es El experimento Philadelphia. O Kurtwood Smith, a quien veríamos a finales de la década siguiente haciendo de malhumorado pero carismático padre de Topher Grace en Aquellos maravillosos 70: su villano es perfecto. Odiable. Y con sus expresiones faciales y su chulería borda el papel de reverso moral de Peter Weller.

Y podemos estar tranquilos: después de Robocop vendrían por suerte otras maravillas cienciaficcionescas de Verhoeven: una, Desafío total, demostrando entender a la perfección la mente genial de Philip K. Dick; otra, Starship Troopers, dándole la vuelta al innegable fascismo que supuran las páginas, todas las páginas, de la mala novela de Heinlein; y la otra, la tercera, en lo que siempre me ha parecido una reformulación contemporánea de El hombre invisible de Wells con la perturbadora, retorcida, El hombre sin sombra.

Y podemos estar tranquilos: después de Robocop vendrían por suerte otras maravillas cienciaficcionescas de Verhoeven: una, Desafío total, demostrando entender a la perfección la mente genial de Philip K. Dick; otra, Starship Troopers, dándole la vuelta al innegable fascismo que supuran las páginas, todas las páginas, de la mala novela de Heinlein; y la otra, la tercera, en lo que siempre me ha parecido una reformulación contemporánea de El hombre invisible de Wells con la perturbadora, retorcida, El hombre sin sombra.

Y cómo son las secuelas, ¿no?, que a veces funcionan… y otras, no. En esta ocasión, lamentablemente, y pese a que podrían haber disparado la metáfora antiestatal, antiempresarial, hasta abarcarlo todo, se queda en olvidable el conjunto de su aportación. Robocop 2, de Irvin Keshner, hacedor de secuelas que superan a sus precursoras –aunque como digo no en este caso– aprovecha menos algunos de los hallazgos visuales y narrativos de la primera y no incide tanto como podría en la presencia distorsionadora de la publicidad, y la ciudad, por otro parte, pese a estar asolada por la droga Nuke, –lo que hoy podríamos imaginar como nuestras ciudades bajo la losa del fentanilo– no luce con la amargura vital, gris, deslustrada, de la primera. Brillante y genial stop motion sigue habiendo, y hay algunas set pieces que funcionan, pero en general aporta poco al mundo de la primera película.

La recordaba más oscura, más perturbadora de lo que me ha parecido esta segunda vez que la he visto.

Lo mejor, para mí, es un hallazgo visual con el que Keshner concomita con uno de los mejores logros de Robocop: los planos subjetivos de la primera reaparecen aquí pero en su sentido inverso: los agentes no miran, curiosos, el despertar de la nueva máquina (y por tanto de la creatura, casi en un gesto metarreferencial sobre la propia película), sino que están torturando a Robocop (y por tanto al espectador). La misma composición para fines opuestos; el mismo plano contrapicado, subjetivo, vaciado de su intención original.

Y la tercera… bueno, a ver: no está mal. Dirigida por Fred Dekker, esta y la segunda son extensiones naturales de la primera. La mirada de las películas nos sigue diciendo que aquí el peligro para la vida humana en sociedad es la empresa privada, que lo domina todo, incluido el Estado, y hay algunos agradecidos ramalazos de humor –como ver al Robocop más torpe de la saga conduciendo un coche rosa-chicle prestado de un proxeneta muy gritón– pero lo mejor para mí está en entender las secuelas como dos (quizá innecesarias) extensiones de la mirada de la primera. Nada más. Se repite y está bien el motivo visual que he destacado antes: ese contrapicado subjetivo se reconfigura en un momento de solidaridad y simpatía en el que intervienen en los circuitos robóticos de Robocop para salvarle, pero hay poco más que destaque.

Lo que me fastidia de la película es ver que la policía queda absuelta en su mirada. Se rebelan contra la empresa privada que les domina, y se convierten en los defensores del pueblo que, en realidad, no son y nunca han sido. Pero bueno. La mirada de Robocop nos ayuda a entender que los peligros de nuestro tiempo vienen de grandes estructuras privadas. Que el lucro y la dominación son el combustible que necesitan y que los Estados, como cuerpos sociales que podrían defender la vida en sociedad, no existen y yo diría que no han existido jamás.