Tengo la impresión de que George Alec Effinger le debe más a Dashiell Hammett y a Jim Thompson por Cuando falla la gravedad que a autores ciberpunk como Bruce Sterling o William Gibson por poner dos ejemplos. Empecemos por el escenario que se aleja de la habitual estética ciberpunk —todos tenemos en mente Blade Runner—, una babel futurista con calles transitadas por un hervidero de gente sobre la que refulgen anuncios gigantes y en la que se alzan edificios enormes de apariencia vanguardista, sedes de poderosísimas multinacionales. En una trama ciberpunk es muy posible que nos topemos con hackers, inteligencias artificiales o que nos sumerjamos en el ciberespacio, nada de esto hallaremos en la novela de Effinger. Su adscripción al ciberpunk se debe a dos dispositivos tecnológicos presentes en la novela que permiten a quien se los conecta alterar la mente. Pero más que nada es novela negra. Una etiqueta que nos evoca de inmediato crímenes, personajes marginales, ambientes decadentes, corrupción policial, alcohol y protagonistas de moral cuestionable, elementos todos ellos presentes en el libro. Es importante recalcar la gran influencia que el género negro tuvo en el ciberpunk. No sólo comparten un mismo interés por personajes marginales sino que utilizan técnicas literarias similares: frases cortas, descripciones a machetazos, mucha acción y un narrador en primera persona.

Tengo la impresión de que George Alec Effinger le debe más a Dashiell Hammett y a Jim Thompson por Cuando falla la gravedad que a autores ciberpunk como Bruce Sterling o William Gibson por poner dos ejemplos. Empecemos por el escenario que se aleja de la habitual estética ciberpunk —todos tenemos en mente Blade Runner—, una babel futurista con calles transitadas por un hervidero de gente sobre la que refulgen anuncios gigantes y en la que se alzan edificios enormes de apariencia vanguardista, sedes de poderosísimas multinacionales. En una trama ciberpunk es muy posible que nos topemos con hackers, inteligencias artificiales o que nos sumerjamos en el ciberespacio, nada de esto hallaremos en la novela de Effinger. Su adscripción al ciberpunk se debe a dos dispositivos tecnológicos presentes en la novela que permiten a quien se los conecta alterar la mente. Pero más que nada es novela negra. Una etiqueta que nos evoca de inmediato crímenes, personajes marginales, ambientes decadentes, corrupción policial, alcohol y protagonistas de moral cuestionable, elementos todos ellos presentes en el libro. Es importante recalcar la gran influencia que el género negro tuvo en el ciberpunk. No sólo comparten un mismo interés por personajes marginales sino que utilizan técnicas literarias similares: frases cortas, descripciones a machetazos, mucha acción y un narrador en primera persona.

Cuando falla la gravedad se sitúa en un futuro no demasiado lejano en el que occidente se ha segregado en multitud de pequeños estados en favor de los países musulmanes. Los moddies y los daddies se han vuelto muy populares. Los primeros se utilizan para potenciar ciertas capacidades del cerebro o incluso proporcionar conocimientos concretos, como entender otro idioma. Los segundos permiten al individuo adquirir una nueva personalidad (normalmente de un personaje de ficción). El protagonista es Marîd Audran, un tipo que vive en el Budayén, un barrio muy poco recomendable de una ciudad al norte de África, lleno de garitos, delincuencia y drogas, y que se gana la vida básicamente como detective. Cuando se cita en un bar con un posible cliente, éste es asesinado por un individuo que lleva un daddy de James Bond. A partir de entonces los crímenes se suceden uno tras otro en un cerco que se estrecha en torno a Marîd. Algunos de estos asesinatos son cometidos con una saña y una crueldad desconocidas en un lugar como el Budayén, que no es ajeno a la violencia.

Effinger sufrió a lo largo de su vida muchos problemas de salud y tal vez por eso quiso llamar a su protagonista Marîd, que en árabe significa enfermedad. Al parecer, existe la costumbre entre algunos musulmanes de ponerle el nombre de algo negativo a sus hijos con la creencia de que así los espíritus malignos no se fijarán ellos. Marîd goza de buena salud pero a cambio el autor no le evita otras penalidades. Nuestro protagonista se vanagloria de no llevar armas y al contrario que la mayoría en el Budayén no posee conexiones intercraneales. En lugar de engancharse moddies o daddies prefiere atiborrarse de drogas de todo tipo hasta el punto de depender por completo de ellas. Se trata de un personaje complejo y como tal no está exento de contradicciones. No cree en las religiones pero se conoce bien el Corán; quiere mantener siempre el control, razón por la que evita los moddies y los daddies, y sin embargo se pone hasta arriba de alcohol y de drogas. Confía en sí mismo y se cree muy bueno en su trabajo aunque sus habilidades apenas quedan demostradas. Como sucede en muchas novelas de género negro el protagonista va dando tumbos de un lado a otro, entrando en tugurios infames, haciendo preguntas, bebiendo en exceso y tomando drogas. De vez en cuando recibe como recompensa una buena tunda de palos, digamos que cada cuatro capítulos. No parece necesario mucho más para investigar un crimen.

No es la intriga policiaca lo más destacado de la novela, lo que la hace original y por la que me he decidido a recuperarla para este Clásico o polvoriento es por la insólita ambientación y por su gran final. Effinger logra de forma sorprendente conjugar las rigurosas costumbres musulmanas con el clima de decadencia de la novela negra norteamericana. Si a eso añadimos unos artilugios tecnológicos muy molones que aportan el componente «cienciaficcionero» el resultado es explosivo. En un primer momento no parece que tengan otro objetivo que el de proporcionar una ambientación futurista pero acaban por tener una importancia fundamental en la historia. La idea de unir novela negra y ciencia ficción con una ambientación musulmana podría parecer extravagante y carente de atractivo pero lo cierto es que funciona. En el fondo las normas de cortesía que obedecen los diferentes personajes, preámbulo en cualquier cita, recuerdan a las de los mafiosos que hemos conocido a través de películas y series como El padrino o Los Soprano. Quizás sean más prolijas y van unidas irremediablemente a la ceremonia del té pero juegan un papel similar dentro de la narración, la de crear un momento de suspense e incertidumbre. Tras el intercambio de cumplidos y dar cuenta de sus bebidas puede acontecer cualquier cosa, un ascenso, una reprimenda, una paliza o incluso una condena a muerte.

No es la intriga policiaca lo más destacado de la novela, lo que la hace original y por la que me he decidido a recuperarla para este Clásico o polvoriento es por la insólita ambientación y por su gran final. Effinger logra de forma sorprendente conjugar las rigurosas costumbres musulmanas con el clima de decadencia de la novela negra norteamericana. Si a eso añadimos unos artilugios tecnológicos muy molones que aportan el componente «cienciaficcionero» el resultado es explosivo. En un primer momento no parece que tengan otro objetivo que el de proporcionar una ambientación futurista pero acaban por tener una importancia fundamental en la historia. La idea de unir novela negra y ciencia ficción con una ambientación musulmana podría parecer extravagante y carente de atractivo pero lo cierto es que funciona. En el fondo las normas de cortesía que obedecen los diferentes personajes, preámbulo en cualquier cita, recuerdan a las de los mafiosos que hemos conocido a través de películas y series como El padrino o Los Soprano. Quizás sean más prolijas y van unidas irremediablemente a la ceremonia del té pero juegan un papel similar dentro de la narración, la de crear un momento de suspense e incertidumbre. Tras el intercambio de cumplidos y dar cuenta de sus bebidas puede acontecer cualquier cosa, un ascenso, una reprimenda, una paliza o incluso una condena a muerte.

La novela, a pesar de los años transcurridos, es de 1987, ha aguantado bien el paso del tiempo, mejor que otras obras más celebradas del ciberpunk. Puede que se deba al uso muy limitado que hace de los avances tecnológicos, aunque es justo decir que es de las pocas novelas que supieron anticipar el móvil. Los moddies y los daddies resultan creíbles y tampoco son descartables los avances en el cambio de sexo. En este sentido resulta llamativa la cantidad de personajes en la novela que han cambiado de sexo. La pareja de Marîd, Yasmin, es una mujer trans, pero no es la única, la mayoría de los personajes femeninos lo son también. Lo que resulta sorprendente en un mundo de mayoría musulmana. El protagonista demuestra tener una gran amplitud de mente, porque resulta que Yasmin ejerce además la prostitución, cosa que no parece suponer ningún problema para Marîd, aunque tampoco para ella que no parece aspirar a un futuro mejor.

Es en el tercio final cuando la novela alza el vuelo y cuando el título cobra pleno sentido. En la canción Just like Tom Thumb’s Blues, de Bob Dylan, hay una estofa que aparece en el epígrafe de la novela y que dice así:

Es en el tercio final cuando la novela alza el vuelo y cuando el título cobra pleno sentido. En la canción Just like Tom Thumb’s Blues, de Bob Dylan, hay una estofa que aparece en el epígrafe de la novela y que dice así:

When you’re lost in the rain in Juárez

And it’s easter time too

And your gravity fails

And negativity don’t pull you through

Don’t put on any airs

When you’re down on rue morgue avenue

They got some hungry women there

And they really make a mess out of you.

La canción narra un desastroso viaje a Juárez, entre drogas, alcohol, prostitutas y autoridades corruptas que hacen que el narrador desee regresar a Nueva York. Marîd realiza su propio descenso a los infiernos en el Budayén, sólo que él no tiene una Nueva York en la que refugiarse. La novela termina con una de las escenas más violentas y salvajes que he leído en mucho tiempo. Marîd pierde no sólo su tan querida autonomía y su libertad sino también su dignidad en un final casi tan demoledor como el de 1984, de George Orwell. La conclusión me parece inmejorable y cierra a la perfección el periplo trágico de su protagonista. Por este motivo no he querido leer las dos continuaciones que escribió Effinger, Un fuego en el sol y El beso del exilio. Lo siento por Marîd, a quien no dejo en su mejor momento —puede que su situación mejore en los demás libros—, pero como él bien sabe, la vida en pocas ocasiones es justa.

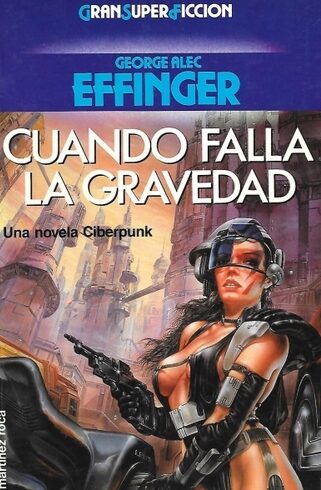

Cuando falla la gravedad (Martínez Roca, col. Gran Super Ficción, 1989)

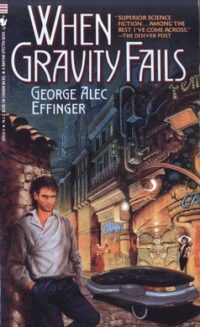

When Gravity Fails (1987)

Traducción: Teresa Camprodón

Rústica. 225pp.

Ficha en la web de La tercera fundación

Este es el típico libro que no compré en su momento y, ahora mismo, me arrepiento un poco porque difícilmente lo incorporaré a la estantería y sin duda me desharía de algún otro con el cuál me hice aquellos días (¿Estrella flagelada? ¿Los creadores de dios? Mierda de etapa Frank Herbert). Porque lo he leído por primera vez hace menos de dos meses y coincido plenamente con lo que has escrito. Es una novela con una ambientación inolvidable y, sobre todo, un arco de personaje perfectamente cerrado que lo deja en un momento insuperable: después de haberle mostrado cuál es su verdadero lugar en el mundo.

Como tú no siento necesidad de leer las continuaciones, lo que da una idea de su condición como novela de lectura independiente. Aunque es posible que más tarde que pronto termine haciéndolo.

Hombre, si me pusieran delante de los ojos alguna de las continuaciones igual no me resistía a leerlas pero facilita mucho el que haya que tomarse la molestia de buscarlas por internet.

Me quedo con este final.